Per tutte le informazioni clicca qui !

Visualizzazione post con etichetta Dante. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta Dante. Mostra tutti i post

martedì 14 dicembre 2021

Ascoli e Dante nei documenti archivistici

giovedì 2 dicembre 2021

Dante Inferno alle Carceri di Castel dell'Ovo

Etichette:

Dante,

medievale,

medioevo,

mostre,

multimediale

Ubicazione:

Via Eldorado, 3, 80132 Napoli NA, Italia

giovedì 18 novembre 2021

Un splendor mi squarciò 'l velo

Ubicazione:

Piazza della Pilotta, 15, 43121 Parma PR, Italia

giovedì 21 ottobre 2021

giovedì 14 ottobre 2021

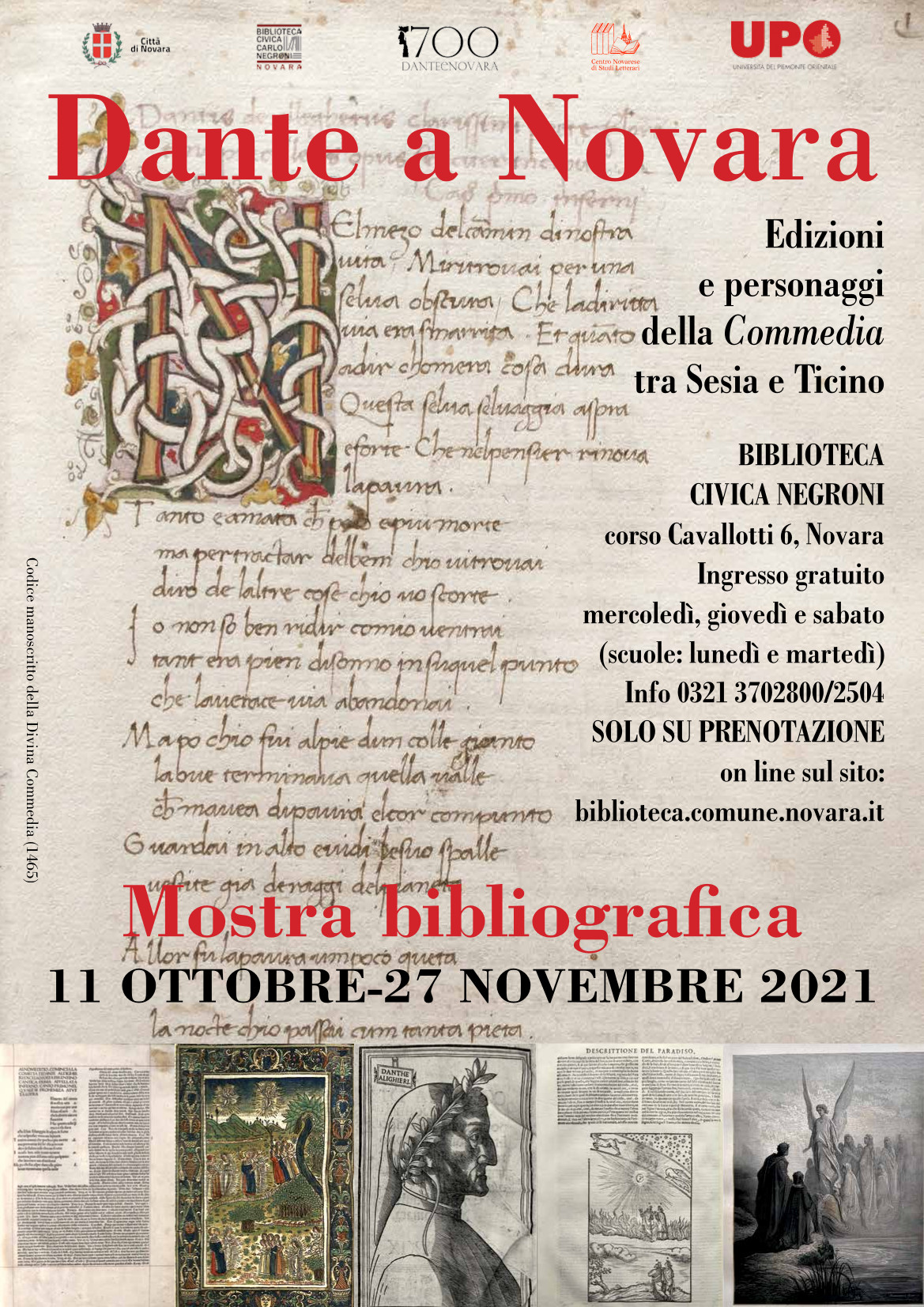

Dante a Novara

Dante a Novara: in mostra codici e libri antichi alla Negroni Edizioni e

personaggi della Commedia tra Sesia e Ticino Dall' 11 ottobre al 27

novembre 2021 la Biblioteca Civica Negroni di Novara ospita un percorso

espositivo alla scoperta di libri preziosi e rari della collezione

dantesca di Carlo Negroni, unica in Italia. Attraverso i versi della

Divina Commedia questi antichi volumi sfidano i secoli e raccontano la

storia del libro: dai manoscritti alla stampa a caratteri mobili, dalla

nascita a Venezia del corsivo e del formato tascabile alla prima volta

in cui nel titolo compare l'appellativo Divina. A cura dei giovani

volontari del Centro Novarese di Studi Letterari con catalogo Educatt e

aperture speciali per le scuole. Una collezione unica in Italia è al

centro della mostra "Dante a Novara" nel VII

centenario dantesco con codici manoscritti medievali, edizioni antiche e

capolavori dell'arte tipografica, a cura di Roberto Cicala e Paolo

Testori con la collaborazione di Alessandro Audisio, Federica Rossi e

Valentina Zanon. L'esposizione, a palazzo Vochieri in corso Cavallotti 6

a Novara, e ad ingresso gratuito ma solo su prenotazione on line:

Il progetto, di Centro Novarese di Studi Letterari e Comune di Novara

con il coinvolgimento di molti enti locali e del Comitato dantesco

novarese, propone una selezione della collezione che il senatore Carlo

Negroni lasciò alla comunità cittadina e oggi conservata presso la

Biblioteca che porta il suo nome. È una raccolta tra le più importanti

tutt'oggi presenti in Italia sia per consistenza, con oltre 2200

esemplari, tra volumi e opuscoli, sia per il valore e rarità delle

edizioni che abbracciano oltre tre secoli di storia della tradizione

dantesca. L'esposizione si chiude con una comparazione tra edizioni

di vari formati, da piccolissimi fino alla monumentale opera di Gustave

Dorè, illustratore tra i più famosi in Europa nella seconda metà

dell'Ottocento, per la quale ideò ben 136 xilografie di grande formato

L'esposizione dei libri antichi, con un progetto di allestimento sotto

la supervisione del dirigente Cultura del comune di Novara Davide

Zanino, è autorizzata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica

del Piemonte e della Valle d'Aosta, con l'apporto del personale della

Biblioteca e con vari enti coinvolti tra cui Archivio di Stato di

Novara, Associazione di volontariato Amici Opera Pia Carlo Negroni,

Biblioteca Gaudenziana della Diocesi di Novara, Biblioteca del liceo

classico e linguistico Carlo Alberto, Biblioteca del liceo delle Scienze

Umane ed Economico Sociale Contessa Tornielli Bellini, Laboratorio di

editoria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Ufficio

Scolastico Provinciale.

Per tutte le informazioni clicca qui !

mercoledì 13 ottobre 2021

venerdì 8 ottobre 2021

La “Biblioteca” di Dante a Palazzo Corsini

Nell’opera dantesca, e nella Commedia in particolare, la tradizione della cultura

classica, cristiana e medievale si ricapitola come in una summa: autori, libri, scuole

di poeti e filosofi, enciclopedie, mitologie antiche e dogmi cristiani, scrittori canonici

e autori più eccentrici vengono tutti riattraversati dallo sguardo di Dante, che

scrivendo il suo testo ne riscrive simultaneamente la tradizione d’appartenenza. In

tal senso sapere di quali letture, di quali libri, si sia materialmente nutrita la cultura

e la fantasia poetica dell’Alighieri ha da sempre costituito un interrogativo profondo

tanto per i critici che per i lettori per arrivare a una comprensione più profonda della

Commedia. La ricerca tuttavia si scontra sull’evidenza che Dante non ebbe mai una

vera e propria biblioteca, stabile e personale, come poi invece fu per Petrarca; non

possediamo neppure autografi o libri sicuramente a lui appartenuti. Il dibattito su

quali opere Dante abbia effettivamente letto e quali egli conoscesse solo per altrui

citazioni o epitomi è pertanto ancora aperto e di grande rilevanza: il convegno e la

mostra intendono offrire lo status quaestionis integrato con nuove ricerche mirate.

Nella mostra saranno per la prima volta esposte tutte le opere da Dante

esplicitamente citate e presumibilmente lette, quindi parte d’una sua "biblioteca",

secondo i più recenti accertamenti e secondo un percorso rappresentativo del suo

iter intellettuale e poetico. Saranno esposti in larga prevalenza codici dei secoli XIII e

XIV, ovvero libri che corrispondono alle tipologie manoscritte che Dante potrebbe

aver praticato; saranno esposti inoltre alcuni codici provenienti dal fondo

duecentesco della biblioteca di Santa Croce, il convento fiorentino che, secondo gli

studi più recenti, potrebbe aver ospitato la prima formazione del poeta. I

manoscritti saranno ordinati tematicamente e cronologicamente secondo lo

sviluppo dell’opera dantesca, in base anche ai suoi possibili spostamenti prima e

dopo l’esilio. Saranno invece escluse tutte le opere che dalla critica sono state a lui

ricondotte in base ad ipotesi, allusioni o riscontri degli interpreti moderni, spesso

discordi, privilegiando invece quei testi, coi loro antichi libri, che con maggiore

sicurezza permetteranno al visitatore di conoscere e d’esplorare i “punti fermi” della

“biblioteca” dantesca.

La mostra sarà articolata in sei grandi sezioni: 1) La “Bibbia” e la tradizione cristiana;

2) La tradizione classica: gli Auctores nella “Vita nuova”; 3) La tradizione romanza; 4)

La tradizione classica dalla “Vita nuova”; 5) Retorica e trattatistica medievale; 6)

Filosofia, scienza e teologia.

La partizione della mostra, che in più occasioni fa perno su un “prima” e un “dopo”

la Vita nuova, vuole in tal modo distinguere due fasi della biografia dantesca e della

sua “biblioteca”, quella riferibile alla vita fiorentina e quella, testimoniata nelle

opere successive al “libello giovanile”, segnata invece dall’esilio.

Fra gli oltre 70 codici che saranno esposti, provenienti dalle maggiori collezioni

italiane e internazionali – tutti libri fondamentali per la comprensione della poesia

e della cultura dantesca – si segnalano il manoscritto della Biblioteca Nazionale di

Roma Vitt. Emm. 1502, che raccoglie, riccamente illustrati, i testi profetici di

Gioacchino da Fiore, «il calavrese abate Giovacchino /di spirito profetico dotato»,

immortalato in Pd XII; i diversi codici fiorentini provenienti dall’antica biblioteca di

Santa Croce – il convento francescano che forse Dante frequentò prima del suo

esilio –, tra i quali l’antichissimo codice di Servio, il commentatore virgiliano

(Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 22 sin 1), o il manoscritto della Consolatio

philosophiae di Boezio (Plut. 23 dex 11), glossata in volgare all’inizio del Trecento e

ricordata dall’Alighieri come una delle sue letture fondamentali dopo la morte di

Beatrice; o ancora il canzoniere della lirica trobadorica, raccolto nel codice

laurenziano Plut. 41.42, libro per certi aspetti affine alla silloge di poesia provenzale

che fu nota a Dante; il manoscritto corsiniano del Roman de la rose (Roma,

Biblioteca dell’Accademia nazionale dei Lincei e Corsiniana, 55 K 4), sulla cui

conoscenza dantesca si è sviluppato, e si svolge, un lungo e appassionato dibattito

filologico-letterario; per continuare inoltre coi manoscritti filosofici e scolastici, che,

coi loro testi, fondano la struttura mentale della visione dantesca, della sua morale

e della sua teologia: l’Etica aristotelica della Biblioteca Nazionale di Napoli

(VIII.G.25) o gli scritti di Sigieri di Brabante, il filosofo eterodosso che in Paradiso

«silogizzò invidïosi veri» (X, 138), proveniente dalla Biblioteca Cathariniana di Pisa

(ms. 17); per tornare poi ai libri letterari, fonti per l’Alighieri di stile e invenzione,

come il Giovenale parigino (Paris, BnF, lat. 8073), o il Lancillotto della Marciana di

Venezia (Fr. Z 11), dalle cui storie fuoriesce una delle immagini più durature della

poesia dantesca, quella del bacio tra Paolo e Francesca, doppione infernale del

bacio letterario fra Lancillotto e Ginevra.

A integrazione dell’esposizione, sempre dall’8 ottobre, Paesaggi e personaggi della

Commedia. Un'iconografia digitale, una mostra che – prodotta in collaborazione

con l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e ideata da Roberto Andreotti,

Federico De Melis, Francesco De Melis e Luca Ruzza - intende illustrare, con una

speciale messa in scena digitale, alcuni aspetti della fortuna iconografica dantesca di

luoghi, paesaggi e personaggi della Divina Commedia, fino alla Contemporaneità. Il

visitatore potrà entrare, in uno scenario avvolgente, in “capsule” monografiche,

“camere oscure” al cui interno si potrà vivere l'esperienza di un'immersione

multisensoriale attraverso varie tecniche, non ultima il cosiddetto “fantasma di

Pepper”, sorta di ologramma originato dal teatro del Seicento. I file visivi e sonori si basano sulle immagini delle opere che artisti di ogni epoca hanno dedicato al poema

dantesco, in dialogo con le altre iniziative espositive dell’Accademia dei Lincei

dedicate alla biblioteca letteraria, culturale, artistica e filosofica di Dante.

Con la mostra La Biblioteca di Dante si intende affrontare per la prima volta il

problema di come è stato possibile il miracolo della Commedia; su quali basi

culturali ha potuto contare Dante nella composizione del poema e quali siano le

ragioni di un successo ancora così straordinario.

Un grande sforzo, dunque, probabilmente il più articolato e impegnativo dell'anno

dantesco, reso possibile dall'impegno congiunto dell'Accademia Nazionale dei Lincei,

di Intesa Sanpaolo, in particolare del Presidente emerito Giovanni Bazoli, del

Presidente Gian Maria Gros-Pietro, di Stefano Lucchini, del presidente

dell’Associazione “Amici dei Lincei” dott. Umberto Quadrino, ma anche dell'ENIT,

dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della Cultura e delle

tante istituzioni, musei e biblioteche, a cominciare dalle grandi biblioteche storiche

romane, ma con sforzo generoso anche dalle biblioteche di tutta l’Italia e l’Europa,

e, ultimi ma non ultimi, dai contributi assicurati dal Comitato Nazionale dantesco.

Ubicazione:

Via della Lungara, 10, 00165 Roma RM, Italia

giovedì 30 settembre 2021

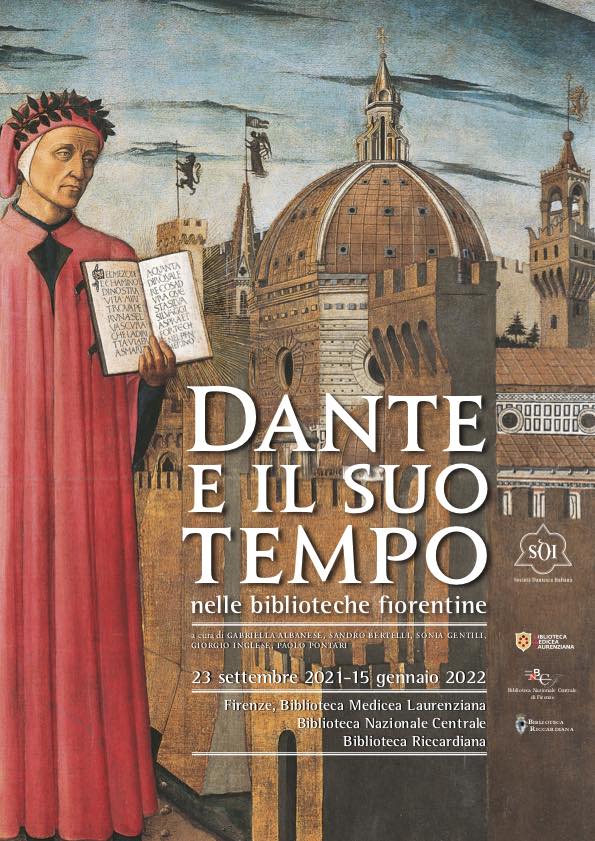

Dante e il suo tempo nelle biblioteche fiorentine

Le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri vedono unite le tre storiche biblioteche fiorentine, la Biblioteca Medicea Laurenziana, la Biblioteca Nazionale Centrale e la Biblioteca Riccardiana, in una iniziativa espositiva congiunta dal titolo Dante e il suo tempo nelle biblioteche fiorentine, promossa dalla Società Dantesca Italiana.

La

mostra, con il patrocinio e contributo del Comitato per le Celebrazioni

del Centenario dantesco e il conferimento della Medaglia del Presidente

della Repubblica, si svolgerà contemporaneamente nelle tre sedi dal 24 settembre 2021 al 14 gennaio 2022.

L’evento

si propone di offrire un percorso originale che permetterà ai

visitatori di ammirare un patrimonio librario rarissimo e di

straordinaria importanza culturale, composto da manoscritti e antiche

edizioni delle opere dantesche, facenti parte del prezioso patrimonio

delle tre biblioteche fiorentine e per la prima volta integrati in un

unico percorso espositivo.

In Biblioteca Riccardiana il percorso della

mostra intende seguire Dante attraverso le sue opere. Di particolare

importanza la sezione dedicata alla Commedia, che vede esposti il Ricc.

1005, parte riccardiana del famoso manoscritto Riccardiano-Braidense,

uno dei manoscritti più antichi della Commedia e la Commedia Ricc. 1035,

autografo di Giovanni Boccaccio. La sezione dedicata alle Rime è

impreziosita da uno dei più antichi ritratti conosciuti di Dante (Ricc.

1040) e dal celebre Canzoniere Palatino (BNCF, Pal. 217), ove si trova

la prima attestazione del nome di Dante. Per la prima volta, inoltre,

sono esposti insieme due esemplari del Commento alla Commedia di

Landino, quello di dedica alla Signoria, stampato su pergamena con

miniature di Attavante e proveniente dalla BNCF, e quello su carta

riccardiano, completo delle 21 illustrazioni attribuite a Botticelli.

La Mostra è curata dai professori Gabriella Albanese, Sandro Bertelli, Sonia Gentili, Giorgio Inglese, Paolo Pontari.

La Mostra è curata dai professori Gabriella Albanese, Sandro Bertelli, Sonia Gentili, Giorgio Inglese, Paolo Pontari.

L’accesso

nella sede della Biblioteca Riccardiana è consentito su prenotazione

nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del COVID-19 ed esclusivamente alle

persone munite di Green Pass o certificazione equipollente in corso di

validità, da mostrare all’ingresso con un documento di identità (D.L. 23

luglio 2021).

Etichette:

Dante,

manoscritti,

medievale,

medioevo,

mostre

Ubicazione:

Via de' Ginori, 10, 50123 Firenze FI, Italia

domenica 19 settembre 2021

Codici friulani della Commedia

In occasione del suo 50° anniversario, la Fondazione de Claricini Dornpacher ha ideato il percorso "Tutte quelle vive luci", una ricca serie

di iniziative per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

Un filo rosso lega infatti la famiglia de Claricini al Sommo Poeta: il

letterato Nicolò de Claricini, nel 1466, trascrisse la Divina Commedia,

l’unico codice dantesco editato e commentato in latino in Friuli. Il

manoscritto è tra i pezzi pregiati esposti nella mostra Codici friulani

della Commedia.

Un itinerario dantesco da Nicolò Claricini (1466) a Quirico Viviani (1823), che apre al pubblico domenica 19 settembre 2021 al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Fiore all’occhiello delle manifestazioni dantesche organizzate dalla Fondazione, la mostra curata da Matteo Venier, docente di Letteratura italiana del Rinascimento, raduna per la prima volta tutti i codici danteschi attualmente conosciuti, prodotti o custoditi in Friuli, fra i quali proprio quello editato da Nicolò de Claricin, dal 1971 di proprietà, per lascito testamentario, della Biblioteca civica di Padova.

Un itinerario dantesco da Nicolò Claricini (1466) a Quirico Viviani (1823), che apre al pubblico domenica 19 settembre 2021 al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Fiore all’occhiello delle manifestazioni dantesche organizzate dalla Fondazione, la mostra curata da Matteo Venier, docente di Letteratura italiana del Rinascimento, raduna per la prima volta tutti i codici danteschi attualmente conosciuti, prodotti o custoditi in Friuli, fra i quali proprio quello editato da Nicolò de Claricin, dal 1971 di proprietà, per lascito testamentario, della Biblioteca civica di Padova.

Oltre

al prezioso codice Claricini, un manoscritto corredato di miniature di

grande pregio, al Museo di Cividale saranno esposti altri quattro codici

custoditi in Friuli: il Fontanini della Biblioteca civica guarneriana

di San Daniele del Friuli, risalente alla fine del secolo XIV-inizi

secolo XV; il codice Bartoliniano dell’omonima biblioteca udinese; il

codice Florio della fine del secolo XIV, conservato nella biblioteca

della Università degli Studi di Udine; il codice Sonnino, attualmente

conservato a Roma, ma precedentemente proprietà della biblioteca del

Seminario di Udine. Vi è poi il frammento del Paradiso conservato nella

Biblioteca Civica ‘Joppi’ di Udine. Al nucleo dei codici danteschi sono

affiancati alcuni manoscritti copiati in Friuli e connessi variamente

con il poema dantesco che, seppure indirettamente, ne testimoniano la

diffusione e la lettura.

“È la prima volta che l’antico codice Claricini ritorna nella nostra regione – sottolinea il presidente della Fondazione Claricini Dornpacher, Oldino Cernoia - e lo fa nel contesto di una mostra unica nel suo genere. L’esposizione offre a tutti la possibilità di ammirare queste importantissime testimonianze della nostra cultura e della nostra storia, beni dal valore inestimabile che in questo modo diventano patrimonio di tutti”.

“Obiettivo principale di questa mostra – spiega il curatore Matteo Venier – è documentare e far conoscere al pubblico la fortuna e l’incidenza che l’opera di Dante ebbe nella cultura friulana tardo medievale, moderna e contemporanea. Ed è anche l’occasione per ripercorrere, attraverso appositi pannelli espositivi, la diffusa leggenda del soggiorno di Dante in Friuli all’epoca del patriarca Pagano della Torre”.

A completare l’esposizione, un video che offre al pubblico la lettura di alcuni passi danteschi a cura di Angelo Floramo (Inferno), Antonella Sbuelz (Purgatorio) e Gian Mario Villalta (Paradiso). Codici friulani della Commedia. Un itinerario dantesco da Nicolò Claricini (1466) a Quirico Viviani (1823) è realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale, il Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli e i Comuni di Cividale, Moimacco, San Daniele del Friuli, Udine e Padova, e sarà visitabile fino al 7 novembre 2021.

“È la prima volta che l’antico codice Claricini ritorna nella nostra regione – sottolinea il presidente della Fondazione Claricini Dornpacher, Oldino Cernoia - e lo fa nel contesto di una mostra unica nel suo genere. L’esposizione offre a tutti la possibilità di ammirare queste importantissime testimonianze della nostra cultura e della nostra storia, beni dal valore inestimabile che in questo modo diventano patrimonio di tutti”.

“Obiettivo principale di questa mostra – spiega il curatore Matteo Venier – è documentare e far conoscere al pubblico la fortuna e l’incidenza che l’opera di Dante ebbe nella cultura friulana tardo medievale, moderna e contemporanea. Ed è anche l’occasione per ripercorrere, attraverso appositi pannelli espositivi, la diffusa leggenda del soggiorno di Dante in Friuli all’epoca del patriarca Pagano della Torre”.

A completare l’esposizione, un video che offre al pubblico la lettura di alcuni passi danteschi a cura di Angelo Floramo (Inferno), Antonella Sbuelz (Purgatorio) e Gian Mario Villalta (Paradiso). Codici friulani della Commedia. Un itinerario dantesco da Nicolò Claricini (1466) a Quirico Viviani (1823) è realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine – Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale, il Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli e i Comuni di Cividale, Moimacco, San Daniele del Friuli, Udine e Padova, e sarà visitabile fino al 7 novembre 2021.

"I luoghi di Dante" a Empoli

La mostra itinerante "I Luoghi di Dante" a cura di Massimo Tosi sarà ospitata nella città di Empoli (FI). Il viaggio di Dante descritto attraverso la rappresentazione dei luoghi che hanno visto il suo peregrinare per l'italia, prima come notabile ed ambasciatore e poi come esule cacciato dalla sua Firenze. La sede di Empoli è legata alla figura di Farinata degli Uberti che contribuì da protagonista alla vittoria ghibellina di Montaperti nel 1260. Nella dieta di Empoli che si tenne nel palazzo Ghibellino in Piazza dei Leoni, Farinata dimostrò nobilmente il suo grande amor di patria, insorgendo a viso aperto contro la proposta dei deputati di Pisa e di Siena, che avrebbero voluto radere al suolo la città di Firenze.

La mostra si articola in trenta pannelli che verranno esposti nel vicolo di Santo Stefano a Empoli (FI) e saranno visibili fino al 2 ottobre.

Sabato 18 settembre 2021 è prevista l'inaugurazione al Cenacolo degli agostiniani con la presentazione dello storico Paolo Santini. Sarà presentato anche il volume che raccoglie le immagini edito da Federighi Editore e a conclusione Massimo Tosi illustrerà la mostra. L'evento troverà la sua conclusione sabato 2 ottobre con la presentazione di Rossana Ragionieri del volume "Dante:le muse e le lettrici" di Francesca Allegri, Carmignani Editrice, 2021.

Ubicazione:

Via Santo Stefano, 2/8, 50053 Empoli FI, Italia

lunedì 9 agosto 2021

"...che mi fa sovvenir del mondo antico". Archeologia e Divina Commedia

Il Museo Civico Archeologico di Bologna celebra i settecento anni

dalla morte di Dante Alighieri dedicandogli un’esposizione temporanea

che, attraverso materiali di varie provenienze, tutti appartenenti al

proprio patrimonio, analizza personaggi e tradizioni mitistoriche del

mondo antico, riprese e rielaborate in chiave cristiana nella

costruzione dell’Aldilà della Divina Commedia.

La narrazione del viaggio che Dante intraprende il 25 marzo del 1300

attraverso i tre regni oltremondani è infatti un insieme perfetto di

influssi e apporti culturali, filosofici, teologici e letterari che

provengono non solo dal mondo classico - quelli sicuramente più evidenti

- ma anche dalle aree orientali del bacino del Mediterraneo, filtrati

dalle tradizioni ebraica, greco-romana e cristiana e dalle successive

dottrine medievali.

Per tutte le informazioni clicca qui !

venerdì 23 luglio 2021

mercoledì 14 luglio 2021

La Commedia e Cortona nel tempo di Dante

Dal 25 giugno al 10 ottobre 2021 è in programma la mostra «La Commedia e Cortona nel tempo di Dante». Un progetto curato dal comitato scientifico, con il supporto grafico di Renato Floris e installazioni digitali a cura di Simone Pucci. La mostra prevede l’esposizione temporanea del «Cortonese 88»,

il manoscritto trecentesco annoverato tra i testimoni più significativi

nella tradizione testuale della Commedia, e di alcuni tra i più celebri

e rilevanti documenti del patrimonio cortonese, (il «Laudario di

Cortona», la cosiddetta «Lettera di Silvestro de Adria» contenente la

bolla di indizione del Giubileo del 1300 e la bolla «Vigilis

spectatoris» di Giovanni XXII per l’indizione della nuova sede vescovile

di Cortona). All’interno della mostra sarà presente uno «sfogliatore»

digitale che permetterà di approfondire e conoscere i manoscritti

attraverso la lettura e l’ascolto.

Per tutte le informazioni clicca qui !

Ubicazione:

Piazza Luca Signorelli, 52044 Cortona AR, Italia

sabato 5 giugno 2021

venerdì 28 maggio 2021

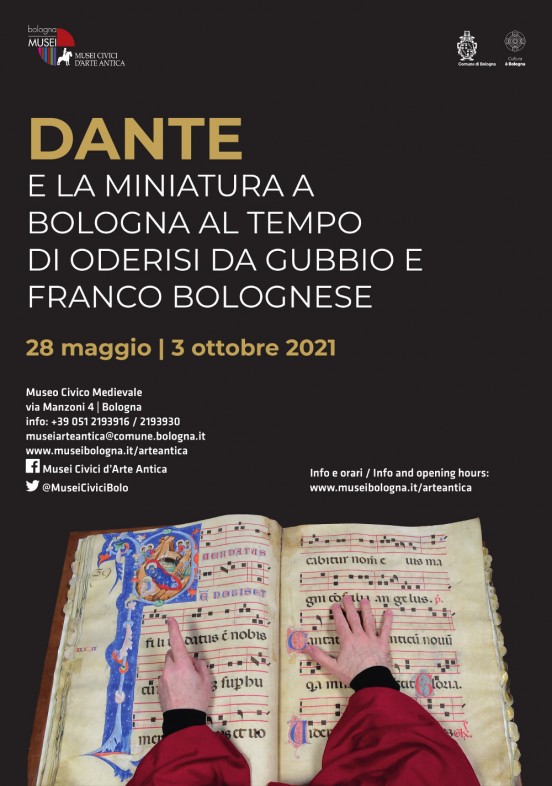

Dante e la miniatura a Bologna al tempo di Oderisi da Gubbio e Franco Bolognese

Il Museo Civico Medievale di Bologna aderisce alle celebrazioni per il Settimo Centenario della morte del Sommo Poeta con il progetto espositivo Dante e la miniatura a Bologna al tempo di Oderisi da Gubbio e Franco Bolognese, visibile da venerdì 28 maggio a domenica 3 ottobre 2021.

La mostra - curata da Massimo Medica, responsabile Musei Civici d'Arte Antica di Bologna, nonché curatore della preziosa esposizione Le Arti al tempo dell'esilioallestita nella Chiesa di San Romualdo a Ravenna fino all'8 settembre 2021, secondo grande appuntamento del ciclo espositivo Dante. Gli occhi e la mente, promosso dal Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura e dal MAR Museo d'Arte della città di Ravenna in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi – presenta 14 codici miniati riconducibili alla produzione miniatoria bolognese tra seconda metà del XIII e inizi del XIV secolo, selezionati dal patrimonio collezionistico di assoluto pregio del Museo Civico Medievale di Bologna.

Richiamandosi al rapporto, intenso e fecondo, che Dante Alighieri ebbe in vita con la città di Bologna, le ragioni della mostra muovono dallo sguardo curioso e dalla attenta sensibilità critica che egli dovette rivolgere verso le arti figurative, di cui dimostrò di essere a conoscenza nei più importanti sviluppi coevi al suo tempo.

Come è noto Dante soggiornò a Bologna in più occasioni: una prima volta probabilmente intorno al 1286-87, quando forse frequentò, come “studente fuori corso”, l'Università. Più prolungato dovette essere invece il secondo soggiorno, che vide il poeta trattenersi in città per almeno due anni, dal 1304 al 1306. Dopo avere lasciato Verona, e poi Arezzo, Dante ricercava ora nella scrittura e nello studio il motivo del suo riscatto che l'avrebbe risollevato dall'ignominia dell'esilio, iniziato nel 1302. Ed è probabile che in queste circostanze avesse scelto proprio Bologna come possibile nuova meta, atta a garantirgli le necessarie risorse per vivere e anche per studiare e scrivere.

Una presenza che dovette consentirgli di entrare in contatto con alcuni di quei luoghi deputati alla produzione e alla vendita dei libri, dove probabilmente aveva avuto notizia dello stesso miniatore Oderisi da Gubbio di cui racconta l'incontro, tra i superbi, nell'XI canto del Purgatorio: «Oh!», diss'io lui, «non se’ tu Oderisi,/ l'onor d’Agobbio e l'onor di quell'arte/ ch'alluminar chiamata è in Parisi?»/ «Frate», diss'elli, «più ridon le carte/ che pennelleggia Franco Bolognese;/ l'onore è tutto or suo, e mio in parte.

La mostra - curata da Massimo Medica, responsabile Musei Civici d'Arte Antica di Bologna, nonché curatore della preziosa esposizione Le Arti al tempo dell'esilioallestita nella Chiesa di San Romualdo a Ravenna fino all'8 settembre 2021, secondo grande appuntamento del ciclo espositivo Dante. Gli occhi e la mente, promosso dal Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura e dal MAR Museo d'Arte della città di Ravenna in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi – presenta 14 codici miniati riconducibili alla produzione miniatoria bolognese tra seconda metà del XIII e inizi del XIV secolo, selezionati dal patrimonio collezionistico di assoluto pregio del Museo Civico Medievale di Bologna.

Richiamandosi al rapporto, intenso e fecondo, che Dante Alighieri ebbe in vita con la città di Bologna, le ragioni della mostra muovono dallo sguardo curioso e dalla attenta sensibilità critica che egli dovette rivolgere verso le arti figurative, di cui dimostrò di essere a conoscenza nei più importanti sviluppi coevi al suo tempo.

Come è noto Dante soggiornò a Bologna in più occasioni: una prima volta probabilmente intorno al 1286-87, quando forse frequentò, come “studente fuori corso”, l'Università. Più prolungato dovette essere invece il secondo soggiorno, che vide il poeta trattenersi in città per almeno due anni, dal 1304 al 1306. Dopo avere lasciato Verona, e poi Arezzo, Dante ricercava ora nella scrittura e nello studio il motivo del suo riscatto che l'avrebbe risollevato dall'ignominia dell'esilio, iniziato nel 1302. Ed è probabile che in queste circostanze avesse scelto proprio Bologna come possibile nuova meta, atta a garantirgli le necessarie risorse per vivere e anche per studiare e scrivere.

Una presenza che dovette consentirgli di entrare in contatto con alcuni di quei luoghi deputati alla produzione e alla vendita dei libri, dove probabilmente aveva avuto notizia dello stesso miniatore Oderisi da Gubbio di cui racconta l'incontro, tra i superbi, nell'XI canto del Purgatorio: «Oh!», diss'io lui, «non se’ tu Oderisi,/ l'onor d’Agobbio e l'onor di quell'arte/ ch'alluminar chiamata è in Parisi?»/ «Frate», diss'elli, «più ridon le carte/ che pennelleggia Franco Bolognese;/ l'onore è tutto or suo, e mio in parte.

Ed è in particolare in questo canto, spesso oggetto di riflessioni da parte degli storici dell'arte, a lasciar trapelare l'interesse del poeta per le discipline pittoriche e per l'arte della decorazione miniata del libro. Le terzine lasciano infatti intuire i rapporti del poeta con il mondo della produzione libraria ai più alti livelli, che non doveva limitarsi alla conoscenza personale dell'eugubino, come testimoniato dal riferimento all'enluminure parigina e all'altro miniatore Franco Bolognese, dimostrando come il sapere artistico di Dante fosse aggiornato, e non limitato solo alle figure più note di Cimabue e Giotto, ma anche edotto su un'arte più esclusiva ed elitaria come quella del minio.

Oderisi da Gubbio risulta in effetti documentato a Bologna tra gli anni sessanta e settanta del Duecento, il che induce a credere che egli avesse operato nell'ambito della miniatura locale del cosiddetto “primo stile” - una scuola tradizionale ancora legata allo stile bizantino - le cui caratteristiche ritornano, come documentano alcuni dei codici esposti, nella stesura rapida e corsiva, giocata su una gamma assai limitata di colori (ufficio del tempo, ms. 511; antifonario del tempo, ms. 513; lezionario, ms. 514; antifonario del tempo, ms. 515; antifonario del tempo, ms. 516; collettario, ms. 612).

A questa prima fase dovette seguire più tardi una diversa e più aggiornata corrente di stile capace di rinnovare, nel ricorso ad una sintassi figurativa legata ai modelli della tradizione bizantina, il carattere delle decorazione dei codici bolognesi in una direzione goticizzante.

Questa ulteriore corrente, definita “secondo stile”, ebbe come protagonista il cosiddetto Maestro della Bibbia di Gerona, nome che gli deriva da una sontuosissima Bibbia oggi conservata alla Biblioteca Capitolare di Gerona. Come risulta dai graduali da lui miniati per la chiesa di San Francesco (mss. 526,527) la sua attitudine a confrontarsi con i modelli più colti della cultura ellenistico-bizantina rivive nelle cadenzate euritmie che caratterizzano le varie figurazioni, ripensate si direbbe direttamente sugli esempi della miniatura di età paleologa, ma anche antecedenti collegabili alla rinascenza macedone. Il tutto interpretato con una verve ed una vitalità, anche cromatica, di sapore tutto occidentale, tale da presupporre un confronto anche con le coeve novità della pittura monumentale, ben documentate a Bologna negli anni del più antico soggiorno di Dante, dalla Maestà che Cimabue eseguì per la chiesa dei Servi.

Ed è forse a questo cambiamento che Dante allude nella Commedia quando dopo avere fatto riferimento ad Oderisi da Gubbio parla appunto dell'altro miniatore, il fantomatico Franco Bolognese “l'onor è or tutto suo, e mio in parte”, come del resto potrebbe lasciare intendere anche l'ambientazione del poema nell'anno 1300, quando sicuramente Oderisi era già defunto.

I riflessi di questo stile aulico si possono cogliere in buona parte dei codici miniati a Bologna tra la fine del Duecento e i primissimi anni del Trecento (graduale, ms.521; antifonario, ms.529, antifonario ms.532, matricola dei Merciai del 1303, ms.629) dove tuttavia appare crescente anche l'adesione ad un ritmo narrativo di stampo ormai gotico che in taluni casi sembra già presupporre la conoscenza di certi modelli giotteschi.

In occasione del primo giorno di apertura al pubblico, venerdì 28 maggio 2021 alle ore 17.00 il curatore Massimo Medica conduce una visita guidata.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno stesso, telefonando ai numeri 051 2193916 / 2193930.

Costo di partecipazione compreso nel biglietto di ingresso al museo.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.museibologna.it/arteantica

È inoltre previsto un calendario di quattro visite animate pomeridiane rivolte al pubblico adulto, a cura di “Senza Titolo” S.r.l., che saranno arricchite da letture tratte dalla Divina Commedia e dalle opere di studiosi e letterati di fama mondiale che si sono occupati di Dante e dell'arte del suo tempo:

venerdì 18 giugno h 17.00; venerdì 9 luglio h 17.00; venerdì 17 settembre h 17.00; venerdì 1 ottobre h 17.00.

Costo: € 6 a partecipante + biglietto museo, pagamento possibile tramite bonifico o Paypal.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno in cui è prevista la visita animata.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.senzatitolo.net.

Lo svolgimento delle attività è subordinato all'evolversi delle disposizioni governative in merito all'emergenza sanitaria in corso.

Oderisi da Gubbio risulta in effetti documentato a Bologna tra gli anni sessanta e settanta del Duecento, il che induce a credere che egli avesse operato nell'ambito della miniatura locale del cosiddetto “primo stile” - una scuola tradizionale ancora legata allo stile bizantino - le cui caratteristiche ritornano, come documentano alcuni dei codici esposti, nella stesura rapida e corsiva, giocata su una gamma assai limitata di colori (ufficio del tempo, ms. 511; antifonario del tempo, ms. 513; lezionario, ms. 514; antifonario del tempo, ms. 515; antifonario del tempo, ms. 516; collettario, ms. 612).

A questa prima fase dovette seguire più tardi una diversa e più aggiornata corrente di stile capace di rinnovare, nel ricorso ad una sintassi figurativa legata ai modelli della tradizione bizantina, il carattere delle decorazione dei codici bolognesi in una direzione goticizzante.

Questa ulteriore corrente, definita “secondo stile”, ebbe come protagonista il cosiddetto Maestro della Bibbia di Gerona, nome che gli deriva da una sontuosissima Bibbia oggi conservata alla Biblioteca Capitolare di Gerona. Come risulta dai graduali da lui miniati per la chiesa di San Francesco (mss. 526,527) la sua attitudine a confrontarsi con i modelli più colti della cultura ellenistico-bizantina rivive nelle cadenzate euritmie che caratterizzano le varie figurazioni, ripensate si direbbe direttamente sugli esempi della miniatura di età paleologa, ma anche antecedenti collegabili alla rinascenza macedone. Il tutto interpretato con una verve ed una vitalità, anche cromatica, di sapore tutto occidentale, tale da presupporre un confronto anche con le coeve novità della pittura monumentale, ben documentate a Bologna negli anni del più antico soggiorno di Dante, dalla Maestà che Cimabue eseguì per la chiesa dei Servi.

Ed è forse a questo cambiamento che Dante allude nella Commedia quando dopo avere fatto riferimento ad Oderisi da Gubbio parla appunto dell'altro miniatore, il fantomatico Franco Bolognese “l'onor è or tutto suo, e mio in parte”, come del resto potrebbe lasciare intendere anche l'ambientazione del poema nell'anno 1300, quando sicuramente Oderisi era già defunto.

I riflessi di questo stile aulico si possono cogliere in buona parte dei codici miniati a Bologna tra la fine del Duecento e i primissimi anni del Trecento (graduale, ms.521; antifonario, ms.529, antifonario ms.532, matricola dei Merciai del 1303, ms.629) dove tuttavia appare crescente anche l'adesione ad un ritmo narrativo di stampo ormai gotico che in taluni casi sembra già presupporre la conoscenza di certi modelli giotteschi.

In occasione del primo giorno di apertura al pubblico, venerdì 28 maggio 2021 alle ore 17.00 il curatore Massimo Medica conduce una visita guidata.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno stesso, telefonando ai numeri 051 2193916 / 2193930.

Costo di partecipazione compreso nel biglietto di ingresso al museo.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.museibologna.it/arteantica

È inoltre previsto un calendario di quattro visite animate pomeridiane rivolte al pubblico adulto, a cura di “Senza Titolo” S.r.l., che saranno arricchite da letture tratte dalla Divina Commedia e dalle opere di studiosi e letterati di fama mondiale che si sono occupati di Dante e dell'arte del suo tempo:

venerdì 18 giugno h 17.00; venerdì 9 luglio h 17.00; venerdì 17 settembre h 17.00; venerdì 1 ottobre h 17.00.

Costo: € 6 a partecipante + biglietto museo, pagamento possibile tramite bonifico o Paypal.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno in cui è prevista la visita animata.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.senzatitolo.net.

Lo svolgimento delle attività è subordinato all'evolversi delle disposizioni governative in merito all'emergenza sanitaria in corso.

sabato 22 maggio 2021

venerdì 21 maggio 2021

"Charun demonio e l’immaginario mitologico dantesco" a Perugia

In

occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, il

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, in collaborazione con la

Galleria Nazionale dell’Umbria, il Comune di Perugia, l’Università degli

Studi di Perugia, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, la

Società Bibliografica Toscana, il Rotary International Fellowship of old

books e il Rotary Club Perugia propone la mostra “Charun demonio e

l’immaginario mitologico dantesco” dal 21 maggio al MANU.

All’interno del percorso espositivo si intende valorizzare una scelta di reperti archeologici afferenti alle collezioni museali che richiamano l’immaginario mitologico della Commedia, e che dialogheranno con antichi volumi e opere d’arte contemporanee.

Nell’ambito della mostra saranno esposte le opere vincitrici del premio artistico “Romeo Gallenga Stuart” riservato agli studenti delle Scuole Superiori e delle Università umbre, grazie a un contributo finanziario del Rotary Club Perugia.

All’interno del percorso espositivo si intende valorizzare una scelta di reperti archeologici afferenti alle collezioni museali che richiamano l’immaginario mitologico della Commedia, e che dialogheranno con antichi volumi e opere d’arte contemporanee.

Nell’ambito della mostra saranno esposte le opere vincitrici del premio artistico “Romeo Gallenga Stuart” riservato agli studenti delle Scuole Superiori e delle Università umbre, grazie a un contributo finanziario del Rotary Club Perugia.

Disegno della locandina di George Cochrane, grafica di Facsimile Finder.

Per maggiori informazioni clicca qui !

Etichette:

archeologia,

Dante,

medioevo,

mostre

venerdì 30 aprile 2021

"I luoghi di Dante nelle tavole di Massimo Tosi" al Castello di Poppi

La mostra "I luoghi di Dante", in programma al Castello di Poppi dal 30 aprile al 30 giugno 2021, raccoglie le tavole presenti nel sesto volume della collana Viaggio in Toscana di Massimo Tosi della Federighi Editori, lavoro dedicato al genio di Dante Alighieri nell’anno in cui si celebrano con manifestazioni nazionali e internazionali i settecento anni dalla morte.

Firenze, Ravenna e le città che lo hanno ospitato, celebrano con convegni e mostre il Sommo Poeta. Il progetto è pensato quindi per descrivere un aspetto importante della storiografia e della fortuna del Poeta stesso.

La città che l’ha visto nascere e crescere, quelle che l’hanno accolto nel suo peregrinare da esiliato, i luoghi dei suoi viaggi e le nobili dimore che l’hanno ospitato sono trattati dall’Autore con la consueta maestria, descritti con accurati disegni e ricostruzioni non privi di spunti artistici di grande livello.

Non a caso Massimo Tosi nel 2018 è stato insignito del titolo di Accademico d’Onore dall’ Accademia delle Arti del Disegno di Firenze; la più antica del mondo, che fu fondata da Vasari nel 1563 e che ha annoverato importanti figure, prima fra tutte quella di Michelangelo Buonarroti.

lunedì 12 aprile 2021

Le Arti al tempo dell’esilio

Da sabato 24 aprile a domenica 4 luglio 2021, in San Romualdo a Ravenna, si potrà ammirare la preziosa mostra “Le Arti al tempo dell’esilio”, secondo grande appuntamento del ciclo espositivo “Dante. Gli occhi e la mente”, promosso dal Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura e dal MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, a cura di Massimo Medica.

A promuovere congiuntamente il ciclo, manifestazione ufficiale del

Settimo Centenario della morte di Dante, sono accanto al Comune di

Ravenna, i Musei degli Uffizi, per effetto di un accordo pluriennale di

collaborazione che idealmente sancisce il gemellaggio tra la città dove

il Poeta nacque e quella in cui morì e riposa.

Questa, annunciata alla presenza del Presidente della Repubblica, è

una mostra di autentici capolavori. Quantitativamente concentrata,

essenziale, precisa: la scelta curatoriale è stata quella di riunire

solo testimonianze di assoluta eccezione, precisamente aderenti al tema,

realmente emblematiche delle tappe dell’esilio dantesco. Proponendo ciò

che il Poeta ebbe occasione di ammirare nel suo lungo peregrinare per

l’Italia, opere la cui eco influenzò la sua Commedia, straordinario

“poema per immagini”.

Ad accogliere questo percorso espositivo d’eccezione è un luogo altrettanto significativo: la Chiesa monastica di San Romualdo, di origine camaldolese, attigua alla Biblioteca Classense, nel cuore storico di Ravenna.

Ad accogliere questo percorso espositivo d’eccezione è un luogo altrettanto significativo: la Chiesa monastica di San Romualdo, di origine camaldolese, attigua alla Biblioteca Classense, nel cuore storico di Ravenna.

A dare, e non solo idealmente, il via al percorso della mostra sarà la potente scultura in bronzo dorato raffigurante Bonifacio VIII,

di colui cioè che condannò il Poeta all’esilio. Prestito fondamentale

concesso in virtù dell’importante scambio culturale fra le città di

Ravenna e Bologna, quest’ultima accoglierà al posto del Bonifacio VIII,

presso il museo medievale, un'opera a mosaico di Marco De Luca,

mosaicista ravennate.

Per tutte le informazioni clicca qui !

martedì 30 marzo 2021

"Dante. La visione dell'arte" ai Musei di San Domenico di Forlì

Da giovedì 1 aprile a domenica 11 luglio 2021 presso i Musei San Domenico di Forlì "dovrebbe" tenersi la mostra "Dante. La visione dell'arte".

Forlì,

città ghibellina degli Ordelaffi, fra il 1302 e il 1313 ospitò in varie

occasioni l’esule Poeta. In questo luogo, a metà strada tra la natìa

città e quella che ospita i suoi resti mortali, sarà allestita una

mostra dal titolo “Dante. La visione dell’arte”.

L’esposizione

intende restituire una rilettura della figura di Dante e della sua

opera attraverso le immagini che lo hanno reso celebre in tutto il

mondo, in un arco temporale che va dal Duecento al Novecento.

L'obiettivo è di presentare le molteplici traduzioni figurative della

potenza visionaria del poeta, con una particolare attenzione alle

analogie tra le sue vivide parole e oltre 300 opere d'arte con cui gli

artisti ne hanno dato interpretazione nei secoli. La mostra avrà un

carattere internazionale, con l’esposizione di opere provenienti dalle

più importanti collezioni del mondo.

Per

il visitatore sarà come avere una mappa per un affascinante viaggio tra

le parole e le immagini, a dimostrazione di come il successo corale di

Dante nelle diverse forme artistiche abbia contribuito a definire,

attraverso la sua eredità, i codici espressivi della nostra civiltà.

Ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dalle

Gallerie degli Uffizi, in collaborazione con il Comune di Forlì e i

Musei San Domenico, la mostra è diretta da Eike Schmidt (direttore delle

Gallerie degli Uffizi) e da Gianfranco Brunelli (direttore delle grandi

mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì). Mentre curatori

del progetto sono il prof. Antonio Paolucci e il prof. Fernando

Mazzocca.

Tutte le informazioni sul sito dedicato !

Iscriviti a:

Post (Atom)