giovedì 12 ottobre 2023

sabato 17 giugno 2023

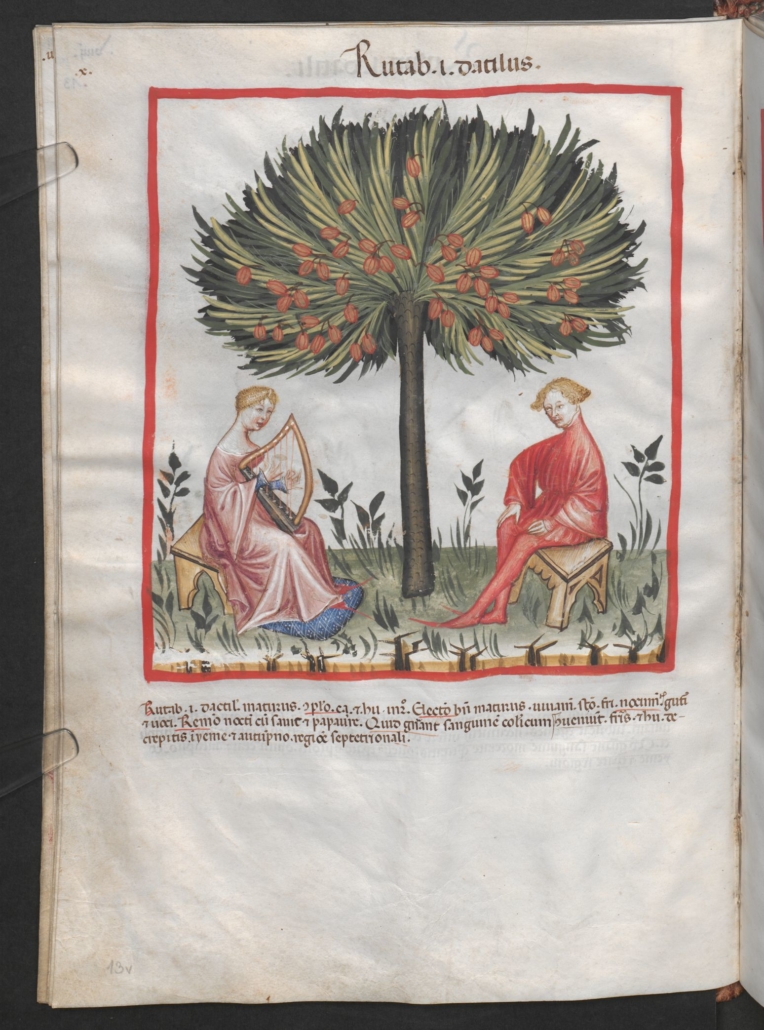

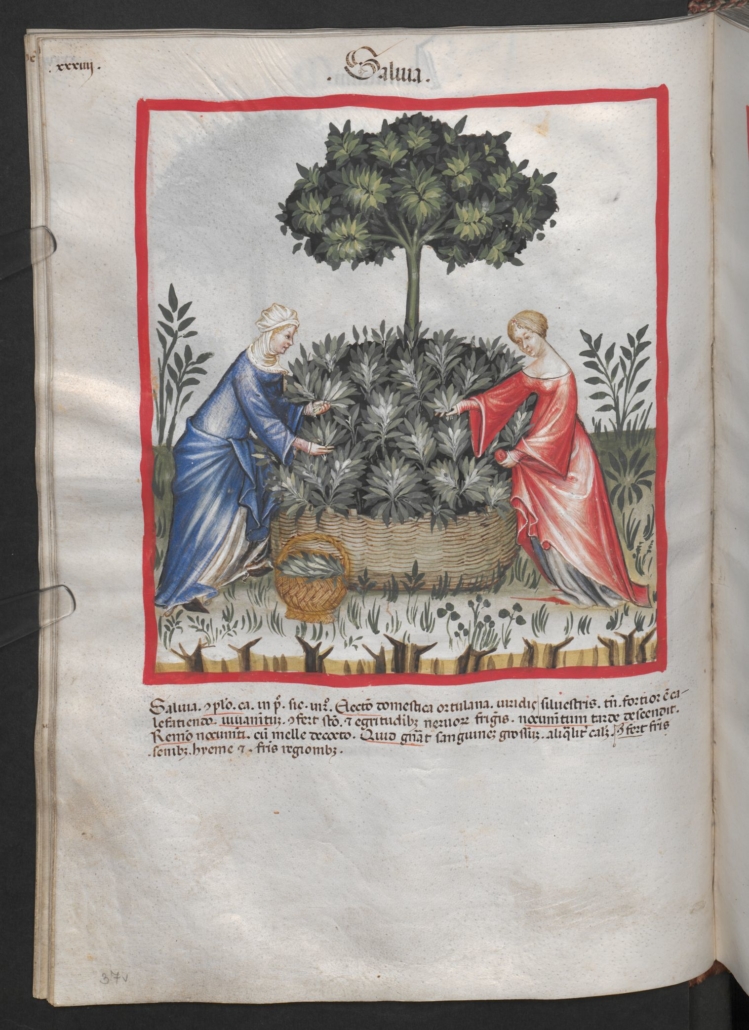

Tacuinum sanitatis: Dalla Cura della Terra alla Salute del Corpo e dell’Anima

A seguire alla tradizione antica precristiana, l’attenzione alla salute anche psichica trova forti radici nell’alto Medioevo, che riconducono alle sottili riflessioni sul tema proposte dai Padri della Chiesa e dai monaci del deserto, per trovare poco dopo il Mille ulteriore elaborazione negli scritti di Corrado di Hirsau, Ugo di san Vittore, Ildegarda di Bingen, in particolare entro il tema del contrasto tra vizi e virtù letto in chiave psicologico‐comportamentale.

Nel Tacuinum, lo sguardo aperto alle esigenze del corpo e dell’anima, che arriva a includere le emozioni, il movimento fisico, la musica in ogni sua forma pratica, mantiene questa visione armonica della creatura umana, fatta di evidente complessità, basata a sua volta su intrecci di equilibri soggetti a cambiamento con il mutare delle stagioni, dei venti, dell’età, dell’alimentazione, delle dinamiche relazionali e sociali.

Intento della mostra, oltre a far noti i preziosi contenuti e l’oggettiva bellezza di una fonte storica splendidamente conservata, è di restituirne un’immagine vibrante, tuttora carica di senso e utilmente spendibile perché il nostro esistere si elevi in consapevolezza e, se possibile, in qualità. L’esplicita sintesi concettuale che il Tacuinum consente è il presupposto saldo per la creazione di ponti logici e insieme intuitivi, archi di un immaginario costruttivo su cui viaggia la trasmissione del sapere radicata nella natura, di cui siamo conformati. Significativamente, il titolo del codice sia originario in lingua araba, Taqwīm al-sihha, sia nella trasposizione in latino medioevale, Tacuinum sanitatis, condividono le stesse iniziali della locuzione trasmissione del sapere. Oggi le scienze e le neuroscienze vanno dimostrando, con la strumentazione di cui dispongono, antiche conoscenze di natura empirica, acquisite con l’ascolto e l’osservazione e verificate entro il concreto vissuto. La rassegna è prodotta e organizzata da Maestro Società Cooperativa di Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno del Ministero della Cultura, Fondo Unico per lo Spettacolo e Fondazione CRC. Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile consultare il sito www.modulazioni.net, le pagine Fb (www.facebook.com/modulazioni.net) e IG (www.instagram.com/modulazioni) o scrivere a info@modulazioni.net.

sabato 13 maggio 2023

giovedì 2 marzo 2023

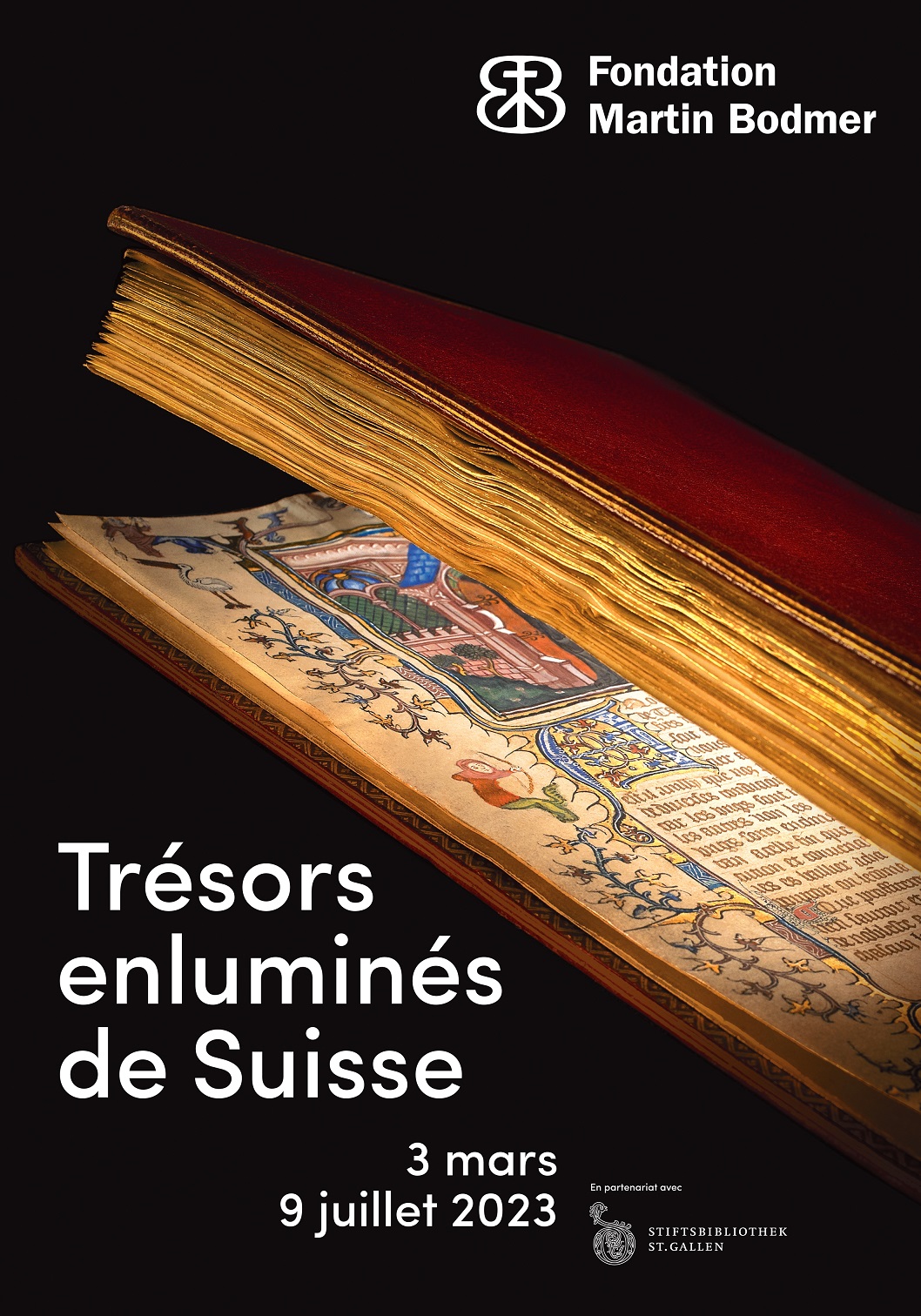

Trésors enluminés de Suisse

Su tutto, i colori brillanti, le miniature potenti, di una raffinatezza rara, che racchiudono un sapere antico e che si apprestano a regalare al pubblico un viaggio nel cuore del Medioevo attraverso una selezione dei manoscritti miniati realizzati tra il III e il XVI secolo, provenienti da oltre 15 biblioteche svizzere e molti dei quali mai esposti al pubblico.

Da venerdì 3 marzo a domenica 9 luglio 2023 c’è un motivo in più per visitare la Fondation Martin Bodmer di Cologny (Ginevra) e il suo museo sotterraneo progettato da Mario Botta.

La nuova mostra temporanea della Fondazione, dal titolo Trésors enluminés de Suisse,

svela al grande pubblico una selezione dei più preziosi manoscritti

medievali conservati in Svizzera e inseriti nella lista del Patrimonio

Mondiale dell'Unesco. Ci sono i manoscritti a sfondo sacro e liturgico

delle opere devozionali in arrivo dall'abbazia di San Gallo

(Stiftsbibliothek) - che vanta una delle biblioteche monastiche più

importanti e antiche al mondo, inscritta dal 1983 tra i primi siti del

patrimonio mondiale dell'Unesco - e c’è l’universo laico delle opere

letterarie, filosofiche e scientifiche della Fondazione Martin Bodmer di

Cologny, splendidamente miniate. Grazie alla mostra il visitatore si

troverà di fronte a testi che racchiudono la saggezza e le tradizioni,

ma anche il vivere quotidiano superbamente illustrato dai maestri

miniatori. Grazie a una serie di prestiti del Musée d'art et d'histoire di Ginevra

(MAH), gli ospiti della mostra potranno anche apprezzare gioielli e oggetti in voga nel Medioevo,

come la scrivania portatile trecentesca con scene di amore cortese, un

paio di guanti e un bacinetto - una sorta di casco che si portava sotto

l'elmo per difendere la testa quando questo veniva temporaneamente tolto

- realizzato sul finire del Trecento a proveniente dal nord Italia.

La

mostra si potrà visitare dal martedì alla domenica dalle 14,00 alle 18,00.

Ogni primo mercoledì del mese sarà aperta dalle 14,00 alle 21,00.

venerdì 26 novembre 2021

Medioevo a Pistoia. Crocevia di artisti fra Romanico e Gotico

mercoledì 20 ottobre 2021

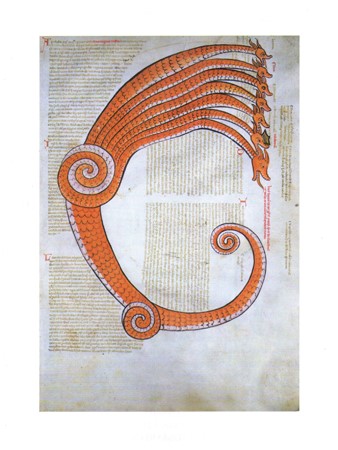

Esposizione straordinaria del Liber figurarum di Gioacchino da Fiore a Reggio Emilia

|

| Drago dell'Apocalisse (draco magnus) |

venerdì 28 maggio 2021

Dante e la miniatura a Bologna al tempo di Oderisi da Gubbio e Franco Bolognese

La mostra - curata da Massimo Medica, responsabile Musei Civici d'Arte Antica di Bologna, nonché curatore della preziosa esposizione Le Arti al tempo dell'esilioallestita nella Chiesa di San Romualdo a Ravenna fino all'8 settembre 2021, secondo grande appuntamento del ciclo espositivo Dante. Gli occhi e la mente, promosso dal Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura e dal MAR Museo d'Arte della città di Ravenna in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi – presenta 14 codici miniati riconducibili alla produzione miniatoria bolognese tra seconda metà del XIII e inizi del XIV secolo, selezionati dal patrimonio collezionistico di assoluto pregio del Museo Civico Medievale di Bologna.

Richiamandosi al rapporto, intenso e fecondo, che Dante Alighieri ebbe in vita con la città di Bologna, le ragioni della mostra muovono dallo sguardo curioso e dalla attenta sensibilità critica che egli dovette rivolgere verso le arti figurative, di cui dimostrò di essere a conoscenza nei più importanti sviluppi coevi al suo tempo.

Come è noto Dante soggiornò a Bologna in più occasioni: una prima volta probabilmente intorno al 1286-87, quando forse frequentò, come “studente fuori corso”, l'Università. Più prolungato dovette essere invece il secondo soggiorno, che vide il poeta trattenersi in città per almeno due anni, dal 1304 al 1306. Dopo avere lasciato Verona, e poi Arezzo, Dante ricercava ora nella scrittura e nello studio il motivo del suo riscatto che l'avrebbe risollevato dall'ignominia dell'esilio, iniziato nel 1302. Ed è probabile che in queste circostanze avesse scelto proprio Bologna come possibile nuova meta, atta a garantirgli le necessarie risorse per vivere e anche per studiare e scrivere.

Una presenza che dovette consentirgli di entrare in contatto con alcuni di quei luoghi deputati alla produzione e alla vendita dei libri, dove probabilmente aveva avuto notizia dello stesso miniatore Oderisi da Gubbio di cui racconta l'incontro, tra i superbi, nell'XI canto del Purgatorio: «Oh!», diss'io lui, «non se’ tu Oderisi,/ l'onor d’Agobbio e l'onor di quell'arte/ ch'alluminar chiamata è in Parisi?»/ «Frate», diss'elli, «più ridon le carte/ che pennelleggia Franco Bolognese;/ l'onore è tutto or suo, e mio in parte.

Oderisi da Gubbio risulta in effetti documentato a Bologna tra gli anni sessanta e settanta del Duecento, il che induce a credere che egli avesse operato nell'ambito della miniatura locale del cosiddetto “primo stile” - una scuola tradizionale ancora legata allo stile bizantino - le cui caratteristiche ritornano, come documentano alcuni dei codici esposti, nella stesura rapida e corsiva, giocata su una gamma assai limitata di colori (ufficio del tempo, ms. 511; antifonario del tempo, ms. 513; lezionario, ms. 514; antifonario del tempo, ms. 515; antifonario del tempo, ms. 516; collettario, ms. 612).

A questa prima fase dovette seguire più tardi una diversa e più aggiornata corrente di stile capace di rinnovare, nel ricorso ad una sintassi figurativa legata ai modelli della tradizione bizantina, il carattere delle decorazione dei codici bolognesi in una direzione goticizzante.

Questa ulteriore corrente, definita “secondo stile”, ebbe come protagonista il cosiddetto Maestro della Bibbia di Gerona, nome che gli deriva da una sontuosissima Bibbia oggi conservata alla Biblioteca Capitolare di Gerona. Come risulta dai graduali da lui miniati per la chiesa di San Francesco (mss. 526,527) la sua attitudine a confrontarsi con i modelli più colti della cultura ellenistico-bizantina rivive nelle cadenzate euritmie che caratterizzano le varie figurazioni, ripensate si direbbe direttamente sugli esempi della miniatura di età paleologa, ma anche antecedenti collegabili alla rinascenza macedone. Il tutto interpretato con una verve ed una vitalità, anche cromatica, di sapore tutto occidentale, tale da presupporre un confronto anche con le coeve novità della pittura monumentale, ben documentate a Bologna negli anni del più antico soggiorno di Dante, dalla Maestà che Cimabue eseguì per la chiesa dei Servi.

Ed è forse a questo cambiamento che Dante allude nella Commedia quando dopo avere fatto riferimento ad Oderisi da Gubbio parla appunto dell'altro miniatore, il fantomatico Franco Bolognese “l'onor è or tutto suo, e mio in parte”, come del resto potrebbe lasciare intendere anche l'ambientazione del poema nell'anno 1300, quando sicuramente Oderisi era già defunto.

I riflessi di questo stile aulico si possono cogliere in buona parte dei codici miniati a Bologna tra la fine del Duecento e i primissimi anni del Trecento (graduale, ms.521; antifonario, ms.529, antifonario ms.532, matricola dei Merciai del 1303, ms.629) dove tuttavia appare crescente anche l'adesione ad un ritmo narrativo di stampo ormai gotico che in taluni casi sembra già presupporre la conoscenza di certi modelli giotteschi.

In occasione del primo giorno di apertura al pubblico, venerdì 28 maggio 2021 alle ore 17.00 il curatore Massimo Medica conduce una visita guidata.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno stesso, telefonando ai numeri 051 2193916 / 2193930.

Costo di partecipazione compreso nel biglietto di ingresso al museo.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.museibologna.it/arteantica

È inoltre previsto un calendario di quattro visite animate pomeridiane rivolte al pubblico adulto, a cura di “Senza Titolo” S.r.l., che saranno arricchite da letture tratte dalla Divina Commedia e dalle opere di studiosi e letterati di fama mondiale che si sono occupati di Dante e dell'arte del suo tempo:

venerdì 18 giugno h 17.00; venerdì 9 luglio h 17.00; venerdì 17 settembre h 17.00; venerdì 1 ottobre h 17.00.

Costo: € 6 a partecipante + biglietto museo, pagamento possibile tramite bonifico o Paypal.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno in cui è prevista la visita animata.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.senzatitolo.net.

Lo svolgimento delle attività è subordinato all'evolversi delle disposizioni governative in merito all'emergenza sanitaria in corso.

venerdì 29 maggio 2020

Schifanoia e Francesco del Cossa. L’oro degli Estens

Per l'occasione è stata allestita l’esposizione "Schifanoia e Francesco del Cossa. L’oro degli Estensi" (2 giugno – 13 settembre 2020), una raccolta di opere di pertinenza dei Musei di Arte Antica connesse alla figura di Borso e una significativa selezione di “ospiti” legati all'Officina ferrarese.

Un viaggio tra le medaglie di Pisanello, le sculture di Domenico di Paris e di Guido Mazzoni, i colori dei miniatori estensi e dei pittori attivi nel – o influenzati dal – Salone dei Mesi, in confronto serrato con il protagonista di questo straordinario capolavoro: Francesco del Cossa (c. 1430-1478).

La visita alle sale avverrà secondo modalità previste per la prevenzione e il contenimento del virus Covid-19 nei seguenti orari di apertura:

dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 (chiusura biglietteria alle 18.30) - Chiuso il lunedì. Info, biglietti e orari https://bit.ly/Schifanoia.

martedì 9 aprile 2019

"Il Rinascimento parla ebraico" mostra a Ferrara

L’esposizione affronta uno dei periodi cruciali della storia culturale della Penisola, decisivo per la formazione dell’identità italiana, svelandoci un aspetto del tutto originale, quale la presenza degli ebrei e il fecondo dialogo culturale con la cultura cristiana di maggioranza.

Opere pittoriche come la Sacra famiglia e famiglia del Battista (1504-1506) di Andrea Mantegna, la Nascita della Vergine (1502-1507) di Vittore Carpaccio e la Disputa di Gesù con i dottori del Tempio (1519-1525) di Ludovico Mazzolino, Elia e Eliseo del Sassetta, dove spuntano a sorpresa significative scritte in ebraico. Manoscritti miniati ebraici, di foggia e ricchezza rinascimentale, come la Guida dei perplessi di Maimonide (1349), acquistato dallo Stato italiano meno di un anno fa. O l’Arca Santa lignea più antica d’Italia, mai rientrata prima da Parigi, o il Rotolo della Torah di Biella, un’antichissima pergamena della Bibbia ebraica, ancora oggi usata nella liturgia sinagogale.

Nel Rinascimento gli ebrei c’erano ed erano in prima fila, attivi e intraprendenti. A Firenze, Ferrara, Mantova, Venezia, Genova, Pisa, Napoli, Palermo e ovviamente Roma. A periodi alterni accolti e ben visti, con un ruolo non secondario di prestatori, medici, mercanti, oppure oggetto di pregiudizio. Interpreti di una stagione che racchiude in sé esperienze multiple, incontri, scontri, momenti armonici e brusche cesure. Il MEIS racconta per la prima volta questo ricco e complesso confronto, grazie anche alla coinvolgente scenografia concepita dai progettisti dello Studio GTRF Giovanni Tortelli e Roberto Frassoni.

Ricostruire tale intreccio di reciproche sperimentazioni significa riconoscere il debito della cultura italiana verso l’ebraismo ed esplorare i presupposti ebraici della civiltà rinascimentale. E significa ammettere che questa compenetrazione non è sempre stata sinonimo di armonia, né di accettazione priva di traumi, ma ha comportato intolleranza, contraddizioni, esclusione sociale e violenza ai danni del gruppo ebraico, impegnato nella difficile difesa della propria specificità.

Con questa nuova narrazione il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara segna un passaggio cruciale della propria offerta al grande pubblico. Non solo perché la mostra costituisce un ulteriore capitolo del racconto dell’ebraismo italiano (dopo quello sui primi mille anni, oggi trasformato in prima parte del percorso permanente), ma anche perché questa nuova sezione tocca il cuore della missione del MEIS: testimoniare il dialogo complesso ma possibile, talvolta fruttuoso, pur non privo di ombre, tra minoranza e maggioranza. Una lezione preziosa che l’Italia raccoglie dalla sua storia per offrirla al presente, a un’Europa sempre più multiculturale e chiamata a interrogarsi sulle proprie radici.

Il Rinascimento parla ebraico è organizzato dal MEIS, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ferrara, dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane - UCEI e della Comunità ebraica di Ferrara.

Sponsor: Intesa Sanpaolo, Fondazione Ebraica Marchese Cav. Guglielmo De Levy, TPER, Leonardo, Coop Alleanza 3.0, Bonifiche Ferraresi.

La mostra può essere visitata fino a domenica 15 settembre 2019, dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00. Negli stessi orari sono attivi il bookshop e i laboratori didattici.Biglietto intero: € 10,00; ridotto: € 8,00 (dai 6 ai 18 anni compresi, studenti universitari e possessori di MyFE Card); gruppi da minimo 15 persone: € 6,00 (ogni 20 paganti, un accompagnatore entra gratis); famiglie composte da almeno 1 adulto e 1 minore tra i 6 e i 14 anni: € 6,00; università e scuole (minimo 15 persone, da lunedì a venerdì): € 5,00 (2 docenti o accompagnatori gratuiti per ogni gruppo); ingresso gratuito: bambini sotto i 6 anni, diversamente abili al 100% con un accompagnatore, giornalisti e guide turistiche con tesserino, membri ICOM e militari in divisa.

Il biglietto è valido per tutto il percorso espositivo (mostre sui primi mille anni di ebraismo italiano e sul Rinascimento), per lo spettacolo multimediale Con gli occhi degli ebrei italiani, per Lo Spazio delle Domande, il Giardino delle Domande e il docufilm Eravamo Italiani sui sopravvissuti italiani alla Shoah.

Catalogo bilingue Silvana Editoriale.

mercoledì 20 marzo 2019

Iste liber est. Codici miniati da Polirone alla Teresiana

giovedì 13 dicembre 2018

sabato 13 ottobre 2018

Vesperbild alle origini della Pietà di Michelangelo

Il percorso si propone di illustrare la fortuna italiana del tema del Vesperbild, immagine del vespro, che in Italia prende il nome di Pietà, e i diversi snodi e gradi dello sviluppo di questa iconografia, a partire dai primi esempi nordici fino ad arrivare all’interpretazione classicheggiante fornita da Michelangelo nella Pietà vaticana, di cui in mostra sarà presente il calco, e destinata a condizionare la percezione del tema nei secoli a venire.

mercoledì 7 marzo 2018

Carlo Magno va alla guerra

Dopo una prima tappa a Ginevra nel 2017, l’esposizione giunge con importanti novità a Torino grazie alla collaborazione tra il Museo Civico d’Arte Antica di Torino e il Musée Savoisien di Chambery, nell’ambito delle iniziative della Rete internazionale di musei appartenenti ai territori originariamente parte del ducato di Savoia.

A Torino la mostra, grazie alla curatela di Simonetta Castronovo, conservatore di Palazzo Madama, rivolge particolare attenzione all’arredo e alla vita di corte nei castelli di Piemonte e Valle d’Aosta nel 1300, con opere provenienti da Torino, Moncalieri, Montaldo di Mondovì (Cuneo), San Vittoria d’Alba (Cuneo) e Quart (Aosta).

Le pitture murali provengono dal castello di Cruet, proprietà dei signori de la Rive, vassalli di Amedeo V di Savoia (1285-1323). Lunghe complessivamente oltre 40 metri, sono state staccate dalle pareti della dimora savoiarda nel 1985 per ragioni conservative e, dopo un restauro concluso nel 1988, sono da allora esposte presso il Musée Savoisien di Chambery.

Il ciclo rappresenta episodi tratti da una celebre chanson de geste, il Girart de Vienne di Bertrand de Bar-sur-Aube, composta nel 1180 e dedicata alle vicende di un cavaliere della corte di Carlo Magno. Raffigura pertanto scene di caccia nella foresta, battaglie, duelli, l’assedio a un castello, l’investitura feudale, la raffigurazione di un banchetto, accanto ad episodi narrativi specifici di questo poema cavalleresco.

Presentate in sequenza in Corte Medievale, le pitture ricostruiscono idealmente la decorazione della sala aulica del castello di Cruet grazie a uno scenografico allestimento realizzato dall’architetto Matteo Patriarca con Gabriele Iasi e Studio Vairano.

Accanto a queste straordinarie pitture, la mostra presenta una cinquantina di opere provenienti dalle collezioni di Palazzo Madama e da altre istituzioni, con pezzi mai esposti prima al pubblico. Essi arricchiscono il percorso consentendo di immaginare la vita nei castelli medievali della contea di Savoia tra 1200 e 1300. Sculture, mobili, armi, avori, oreficerie, codici miniati, ceramiche, vasellame da tavola, cofanetti preziosi, monete e sigilli documentano i tanti aspetti dell’arte di corte e della cultura materiale dell’epoca.

Il percorso espositivo si articola in dieci sezioni tematiche: Le pitture murali di Cruet, che racconta la storia dell’edificio e la delicata operazione di stacco degli affreschi; I committenti attivi all’epoca, come Amedeo V conte di Savoia e Filippo principe d’Acaia, attraverso l’esposizione di preziosi documenti duecenteschi; La guerra, i tornei e la caccia, con spade, speroni, punte di freccia e di lancia, ad evocare le armature dei cavalieri medievali, mentre un rarissimo corno in avorio (olifante) richiama le battute di caccia al cervo e al cinghiale, passatempo preferito dell’aristocrazia; Interni gotici, con testimonianze di mobilio medievale; Poemi e romanzi cavallereschi, con codici e pagine miniate; Le spese di corte illustrate da un rotolo pergamenaceo con la contabilità dei conti di Savoia, affiancato ad alcune monete d’argento emesse durante il regno di Amedeo V e Aimone di Savoia; Gli oggetti preziosi e i giochi, con cofanetti in cuoio e legno dipinto, pettini e specchi figurati in avorio e alcuni giochi da tavola per adulti (gli scacchi, il tris) e bambini (le bambole in terracotta); La tavola del principe, con oggetti in uso nella mensa dei castelli; La devozione privata con sculture sacre provenienti dalle cappelle dei castelli della Valle d’Aosta; I santi cavalieri, con sculture lignee e avori raffiguranti i santi venerati nel Medioevo, come san Vittore e sant’Eustachio.

La mostra è, infatti, frutto dell’importante collaborazione con il Musée Savoisien di Chambéry, col quale Palazzo Madama lavora stabilmente dal 2001. I due musei appartengono entrambi alla Rete Sculpture dans les Alpes, circuito internazionale di istituzioni accomunate dall’appartenenza ai territori facenti originariamente parte del ducato sabaudo, costituitasi quindici anni fa per promuovere progetti di ricerca condivisi. Della rete fanno parte anche il Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d’Aosta, il Museo Diocesano di Arte Sacra di Susa, il Musée d’Art et d’Histoire di Ginevra, il Musée d’Histoire du Valais di Sion, il Musée-Château di Annecy, il Musée–Monastère di Brou a Bourg-en-Bresse e la Conservation du Patrimoine della Savoie. Un progetto volto a rafforzare le relazioni istituzionali in una Europa unita dalla cultura, della quale Carlo Magno è stato un precursore.

martedì 27 febbraio 2018

Tutta l'Umbria una mostra

Molte sono le iniziative in programma per celebrare l’evento pensate per promuovere e valorizzare l’arte della regione, con una particolare attenzione alla raccolta della Galleria, vera e propria antologia dei vertici della scuola umbra.

La prima in ordine di tempo è l’esposizione dal titolo "Tutta l’Umbria una mostra. La mostra del 1907 e l’arte umbra tra Medioevo e Rinascimento" in programma alla Galleria Nazionale dell'Umbria da domenica 11 marzo a domenica 10 giugno 2018.

lunedì 19 giugno 2017

1143: la croce ritrovata di Santa Maria Maggiore

L'opera rientra nella tipologia di croci poste su colonne che venivano collocate nei punti focali della città a segnalare spazi sacri come chiese e cimiteri, o di particolare aggregazione come i trivi o i crocicchi e le piazze. Stando alla tradizione tale uso si diffuse già in epoca tardo antica a partire dalle "leggendarie" quattro croci poste a protezione della città retratta romana da sant'Ambrogio o san Petronio e oggi conservate nella basilica petroniana. È però soprattutto a paritre della nascita del Comune (1116) e con l'espansione urbanistica della città del XII e XIII secolo che si venne a sviluppare tale fenomeno. Talvolta le croci venivano protette da piccole cappelle e corredate di reliquie, di altari per la preghiera, e di tutto il necessario per la celebrazione della messa. Segno distintivo e identificativo per la città le croci segnarono lo spazio urbano fino al 1796, quando l’arrivo delle truppe napoleoniche e l’instaurazione della nuova Repubbilica, trasformarono la città e suoi simboli.

La croce ritrovata di Santa Maria Maggiore è di notevole interesse sia perché rientra tra i molti esemplari andati dispersi, sia perchè è possibile datarla 1143, grazie all’iscrizione presente nel braccio destro. L’opera si viene così a collocare tra i più antichi modelli a noi pervenuti, come quella di poco successiva degli Apostoli ed Evangelisti, detta anche di piazza di Porta Ravegnana che risale al 1159. Scolpita su entrambe le facce, la croce ritrovata presenta sul recto la figura del Cristo dal modellato assai contenuto, caratterizzato da incisivi grafismi che rilevano le fisionomie del volto e il gioco delle pieghe del panneggio.

L'inaugurazione al pubblico si terrà giovedì 22 giugno 2017 alle ore 18,00.

mercoledì 21 settembre 2016

"Mindful Hands. I capolavori miniati della Fondazione Giorgio Cini" mostra a Venezia

lunedì 23 maggio 2016

"Vivere La Misericordia nel Trecento" mostra a Roma

Archivio di Stato di Roma. Servizio manifestazioni culturali

06/67235600; Fax 06/68190871

e-mail: as-rm.mostre@beniculturali.it; web: www.archiviodistatoroma.beniculturali.it.