Per tutte le informazioni clicca qui !

Visualizzazione post con etichetta Bologna. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta Bologna. Mostra tutti i post

giovedì 6 ottobre 2022

sabato 13 novembre 2021

Meraviglie nascoste al Museo Medievale di Bologna

Con le sue collezioni ricche di raffinati manufatti, preziosi capolavori e oggetti unici - tra statuaria, manufatti lapidei, codici miniati, bronzi, armi, avori e vetri - il Museo Civico Medievale di Bologna presenta una visione unica dell'arte e della storia di Bologna durante l'epoca medievale. Da oggi si potrà scegliere tra due modalità per varcarne la soglia e compiere un affascinante viaggio a ritroso nel tempo: percorrendo a piedi il portico di via Manzoni, nel cuore del centro storico della città, fino a raggiungere il numero civico 4 oppure entrando nella sua versione tridimensionale, immersiva e interattiva, attraverso il collegamento al sito web: museocivicomedievalebologna.publicsicc.com.

Dalla partnership tecnica dell'Istituzione Bologna Musei con Publics ICC, start-up attiva nell'ambito della ideazione e realizzazione di software e soluzioni innovative volte alla fruizione del patrimonio artistico-culturale, nasce 3D ART XP, un nuovo percorso virtuale a libera accessibilità in grado di trasportare il visitatore direttamente all'interno degli spazi del museo, per un'esperienza di visita completa e dinamica grazie all'integrazione tra innovative tecnologie digitali 3D e contenuti audiovisivi.

Sfruttando le potenzialità della rappresentazione virtuale, il museo diventa fruibile online in una duplicazione digitale fedele allo spazio "reale": dalla configurazione architettonica dell'edificio dove ha sede dal 1985 - lo splendido Palazzo Ghisilardi, uno degli esempi più illustri di palazzo rinascimentale bolognese – all'ordinamento del complesso patrimonio che contribuisce a raccontare la storia di Bologna, a partire dagli antichi manufatti altomedievali del VII-IX secolo fino al XVI secolo. All'esperienza di visita fisica negli spazi del museo si affianca così, senza sostituirla, una diversa forma di fruizione che contribuisce ad ampliare l'offerta informativa sul patrimonio e rendere il pubblico più consapevole e desideroso di avvicinarsi, per la prima volta o per tornare ad esplorarne le collezioni da un diverso punto di vista.

L'utilizzo di tecnologia laser a luce strutturata ha permesso di realizzare scansioni reali in alta risoluzione di tutti gli ambienti espositivi nella loro interezza, liberamente percorribili su qualsiasi tipo di device. Muovendosi all'interno dei 4 piani in cui si articola la planimetria virtuale, l'utente può esplorare lo space 3D ruotando il modello con qualsiasi angolazione a 360° per apprezzare appieno il layout e il modo in cui ogni ambiente è correlato rispetto all'intero spazio. L'inserimento di punti di interesse dinamici tridimensionali (hotspot) consente inoltre un accesso veloce ad approfondimenti di carattere tecnico, storico e artistico attraverso contenuti audiovisivi di storytelling, realizzati con la consulenza scientifica dello staff del museo.

A dare il benvenuto e accogliere il visitatore nel cortile di Palazzo Ghisilardi è il direttore Massimo Medica, che ne ripercorre la complessa stratificazione storica, definendolo di per se stesso “un museo nel museo”, per il radicamento nel tessuto urbano e il sedimento di accumulo plurisecolare di cui porta testimonianza.

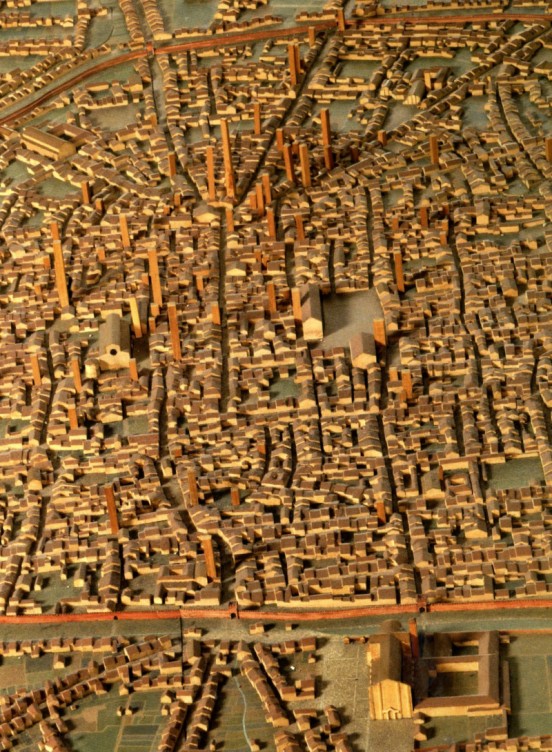

Fatto erigere tra il 1483 e il 1491 dal notaio Bartolomeo Ghisilardi come residenza di famiglia, l'edificio offre un punto di immediato interesse, visibile sul lato destro del cortile, nella casa-torre alta una ventina di metri, che ci riporta alla cruciale fase di grande ripresa della città dopo la crisi tardo antica e altomedievale. È detta “dei Conoscenti”, dal nome del facoltoso Alberto Conoscenti, capitano di milizie e poi tesoriere del Comune di Bologna, che fece erigere un pre-esistente edificio agli inizi del Trecento, ma più spesso “ritrovata”. Per secoli di essa si persero infatti le tracce fino a quando, durante i lavori compiuti negli anni Settanta in vista dell'apertura del museo, è tornata a esserne visibile la struttura inglobata all'interno della costruzione medievale, che costituisce una delle 20 torri gentilizie ancora esistenti nel centro di Bologna. Oltre alla tracce della precedente struttura medievale, sono visibili anche reperti di età romana e notevoli resti murari in selenìte della Rocca imperiale che i Bolognesi distrussero nel 1115 all'indomani della morte di Matilde di Canossa, durante il processo di affermazione dell'autonomia comunale.

L'esperienza di visita si articola in sette percorsi tematici introdotti da brevi contrappunti narrativi in forma di clip, visibili anche sul canale YouTube di Publics ICC, che illuminano alcuni dei principali aspetti storici e storico-artistici di Bologna durante il Medioevo. Un periodo pregiudizialmente percepito come buio, superstizioso e oscuro, dai quali emerge invece l'immagine di una città agli esordi delle sue istituzioni civili e culturali, in forte espansione urbanistica e demografica e aperta a vivaci relazioni internazionali in ambito europeo. Caratteri e valori identitari, in quei secoli in piena fase di elaborazione, che si ritrovano pressoché intatti nella città di oggi, con il loro inestimabile fascino.

Una bussola giuridica per l'Europa: la Scuola bolognese dei Glossatori; Bonifacio VIII e la lotta eterna tra Bologna e Ferrara; Fondere l'immaginazione: l'arte del bronzo;Un marchio per leggere la storia: i sigilli; La società dei tornei: l'aristocrazia che guerreggia; La micro scultura in avorio: lavori certosini e dettagli preziosi; La ceramica artistica nel Medioevo sono i capitoli che il visitatore può percorrere come in un avvincente romanzo storico, immergendosi nell'atmosfera di una cultura artistica di eccezionale vitalità espressiva, tra la sua cospicua popolazione di glossatori e di studenti provenienti da ogni parte della Cristianità latina per frequentare l'eccellente Studium, patria medievale del diritto, e dentro le botteghe artistiche e librarie, che affermarono la città come centro preminente della produzione di manoscritti a sud delle Alpi.

Ai percorsi tematici è collegato un catalogo tridimensionale di 45 manufatti artistici che permette di apprezzare dettagli e caratteristiche non visibili a occhio nudo, grazie a un processo di scansione con scanner mobili a luce strutturata, in grado di acquisire contemporaneamente forme e texture, e la riproduzione 3D con software di modellazione di ultima generazione.

I pezzi selezionati sono rappresentativi della varietà delle collezioni del museo, tra i più iconici e prestigiosi che ne identificano il patrimonio ma anche tra i meno noti.

La procedura di consultazione del modello prevede le principali modalità di interazione: movimento lineare, rotazione, variazione del punto di vista e la consultazione di una scheda descrittiva con le caratteristiche specifiche di ogni oggetto.

In linea con l'indirizzo assunto di integrare ed espandere la funzione espositiva reale dei musei con il contributo delle tecnologie digitali, questo nuovo progetto sperimentale di valorizzazione delle collezioni conferma l'attenzione dell'Istituzione Bologna Musei verso la qualità dei dispositivi di comunicazione e dei contenuti divulgativi come strumenti indispensabili per favorire la più ampia conoscenza del patrimonio anche da remoto.

Il Museo Civico Medievale identifica e riflette il valore universale della civiltà comunale e universitaria bolognese. Non è casuale che la presentazione della sua versione virtuale avvenga alla vigilia dell'apertura della mostra Medieval Bologna: Art for a University City visibile al Frist Art Museum di Nashville dal 5 novembre 2021 al 30 gennaio 2022, la più ampia finora organizzata negli Stati Uniti sull'arte medievale bolognese, di cui è unico museo italiano prestatore, accanto a biblioteche e musei americani tra cui J. Paul Getty Museum, Library of Congress, Metropolitan Museum of Art, National Gallery of Art, New York Public Library e Princeton University Library.

A ideale completamento del percorso virtuale 3D ART XP, rimane consultabile sul portale www.storiaememoriadibologna.it lo scenario tematico dedicato al Lapidario, che consente una passeggiata virtuale nella raccolta di 41 manufatti lapidei, 'fogli di pietra' in cui sono incise vicende pubbliche e private sullo sfondo della vita quotidiana bolognese tra Alto Medioevo e XVII secolo.

Dalla partnership tecnica dell'Istituzione Bologna Musei con Publics ICC, start-up attiva nell'ambito della ideazione e realizzazione di software e soluzioni innovative volte alla fruizione del patrimonio artistico-culturale, nasce 3D ART XP, un nuovo percorso virtuale a libera accessibilità in grado di trasportare il visitatore direttamente all'interno degli spazi del museo, per un'esperienza di visita completa e dinamica grazie all'integrazione tra innovative tecnologie digitali 3D e contenuti audiovisivi.

Sfruttando le potenzialità della rappresentazione virtuale, il museo diventa fruibile online in una duplicazione digitale fedele allo spazio "reale": dalla configurazione architettonica dell'edificio dove ha sede dal 1985 - lo splendido Palazzo Ghisilardi, uno degli esempi più illustri di palazzo rinascimentale bolognese – all'ordinamento del complesso patrimonio che contribuisce a raccontare la storia di Bologna, a partire dagli antichi manufatti altomedievali del VII-IX secolo fino al XVI secolo. All'esperienza di visita fisica negli spazi del museo si affianca così, senza sostituirla, una diversa forma di fruizione che contribuisce ad ampliare l'offerta informativa sul patrimonio e rendere il pubblico più consapevole e desideroso di avvicinarsi, per la prima volta o per tornare ad esplorarne le collezioni da un diverso punto di vista.

L'utilizzo di tecnologia laser a luce strutturata ha permesso di realizzare scansioni reali in alta risoluzione di tutti gli ambienti espositivi nella loro interezza, liberamente percorribili su qualsiasi tipo di device. Muovendosi all'interno dei 4 piani in cui si articola la planimetria virtuale, l'utente può esplorare lo space 3D ruotando il modello con qualsiasi angolazione a 360° per apprezzare appieno il layout e il modo in cui ogni ambiente è correlato rispetto all'intero spazio. L'inserimento di punti di interesse dinamici tridimensionali (hotspot) consente inoltre un accesso veloce ad approfondimenti di carattere tecnico, storico e artistico attraverso contenuti audiovisivi di storytelling, realizzati con la consulenza scientifica dello staff del museo.

A dare il benvenuto e accogliere il visitatore nel cortile di Palazzo Ghisilardi è il direttore Massimo Medica, che ne ripercorre la complessa stratificazione storica, definendolo di per se stesso “un museo nel museo”, per il radicamento nel tessuto urbano e il sedimento di accumulo plurisecolare di cui porta testimonianza.

Fatto erigere tra il 1483 e il 1491 dal notaio Bartolomeo Ghisilardi come residenza di famiglia, l'edificio offre un punto di immediato interesse, visibile sul lato destro del cortile, nella casa-torre alta una ventina di metri, che ci riporta alla cruciale fase di grande ripresa della città dopo la crisi tardo antica e altomedievale. È detta “dei Conoscenti”, dal nome del facoltoso Alberto Conoscenti, capitano di milizie e poi tesoriere del Comune di Bologna, che fece erigere un pre-esistente edificio agli inizi del Trecento, ma più spesso “ritrovata”. Per secoli di essa si persero infatti le tracce fino a quando, durante i lavori compiuti negli anni Settanta in vista dell'apertura del museo, è tornata a esserne visibile la struttura inglobata all'interno della costruzione medievale, che costituisce una delle 20 torri gentilizie ancora esistenti nel centro di Bologna. Oltre alla tracce della precedente struttura medievale, sono visibili anche reperti di età romana e notevoli resti murari in selenìte della Rocca imperiale che i Bolognesi distrussero nel 1115 all'indomani della morte di Matilde di Canossa, durante il processo di affermazione dell'autonomia comunale.

L'esperienza di visita si articola in sette percorsi tematici introdotti da brevi contrappunti narrativi in forma di clip, visibili anche sul canale YouTube di Publics ICC, che illuminano alcuni dei principali aspetti storici e storico-artistici di Bologna durante il Medioevo. Un periodo pregiudizialmente percepito come buio, superstizioso e oscuro, dai quali emerge invece l'immagine di una città agli esordi delle sue istituzioni civili e culturali, in forte espansione urbanistica e demografica e aperta a vivaci relazioni internazionali in ambito europeo. Caratteri e valori identitari, in quei secoli in piena fase di elaborazione, che si ritrovano pressoché intatti nella città di oggi, con il loro inestimabile fascino.

Una bussola giuridica per l'Europa: la Scuola bolognese dei Glossatori; Bonifacio VIII e la lotta eterna tra Bologna e Ferrara; Fondere l'immaginazione: l'arte del bronzo;Un marchio per leggere la storia: i sigilli; La società dei tornei: l'aristocrazia che guerreggia; La micro scultura in avorio: lavori certosini e dettagli preziosi; La ceramica artistica nel Medioevo sono i capitoli che il visitatore può percorrere come in un avvincente romanzo storico, immergendosi nell'atmosfera di una cultura artistica di eccezionale vitalità espressiva, tra la sua cospicua popolazione di glossatori e di studenti provenienti da ogni parte della Cristianità latina per frequentare l'eccellente Studium, patria medievale del diritto, e dentro le botteghe artistiche e librarie, che affermarono la città come centro preminente della produzione di manoscritti a sud delle Alpi.

Ai percorsi tematici è collegato un catalogo tridimensionale di 45 manufatti artistici che permette di apprezzare dettagli e caratteristiche non visibili a occhio nudo, grazie a un processo di scansione con scanner mobili a luce strutturata, in grado di acquisire contemporaneamente forme e texture, e la riproduzione 3D con software di modellazione di ultima generazione.

I pezzi selezionati sono rappresentativi della varietà delle collezioni del museo, tra i più iconici e prestigiosi che ne identificano il patrimonio ma anche tra i meno noti.

La procedura di consultazione del modello prevede le principali modalità di interazione: movimento lineare, rotazione, variazione del punto di vista e la consultazione di una scheda descrittiva con le caratteristiche specifiche di ogni oggetto.

In linea con l'indirizzo assunto di integrare ed espandere la funzione espositiva reale dei musei con il contributo delle tecnologie digitali, questo nuovo progetto sperimentale di valorizzazione delle collezioni conferma l'attenzione dell'Istituzione Bologna Musei verso la qualità dei dispositivi di comunicazione e dei contenuti divulgativi come strumenti indispensabili per favorire la più ampia conoscenza del patrimonio anche da remoto.

Il Museo Civico Medievale identifica e riflette il valore universale della civiltà comunale e universitaria bolognese. Non è casuale che la presentazione della sua versione virtuale avvenga alla vigilia dell'apertura della mostra Medieval Bologna: Art for a University City visibile al Frist Art Museum di Nashville dal 5 novembre 2021 al 30 gennaio 2022, la più ampia finora organizzata negli Stati Uniti sull'arte medievale bolognese, di cui è unico museo italiano prestatore, accanto a biblioteche e musei americani tra cui J. Paul Getty Museum, Library of Congress, Metropolitan Museum of Art, National Gallery of Art, New York Public Library e Princeton University Library.

A ideale completamento del percorso virtuale 3D ART XP, rimane consultabile sul portale www.storiaememoriadibologna.it lo scenario tematico dedicato al Lapidario, che consente una passeggiata virtuale nella raccolta di 41 manufatti lapidei, 'fogli di pietra' in cui sono incise vicende pubbliche e private sullo sfondo della vita quotidiana bolognese tra Alto Medioevo e XVII secolo.

venerdì 28 maggio 2021

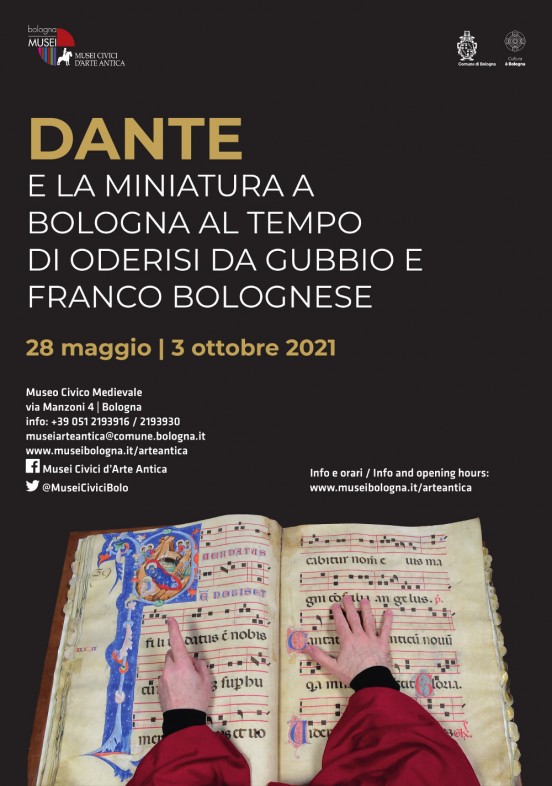

Dante e la miniatura a Bologna al tempo di Oderisi da Gubbio e Franco Bolognese

Il Museo Civico Medievale di Bologna aderisce alle celebrazioni per il Settimo Centenario della morte del Sommo Poeta con il progetto espositivo Dante e la miniatura a Bologna al tempo di Oderisi da Gubbio e Franco Bolognese, visibile da venerdì 28 maggio a domenica 3 ottobre 2021.

La mostra - curata da Massimo Medica, responsabile Musei Civici d'Arte Antica di Bologna, nonché curatore della preziosa esposizione Le Arti al tempo dell'esilioallestita nella Chiesa di San Romualdo a Ravenna fino all'8 settembre 2021, secondo grande appuntamento del ciclo espositivo Dante. Gli occhi e la mente, promosso dal Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura e dal MAR Museo d'Arte della città di Ravenna in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi – presenta 14 codici miniati riconducibili alla produzione miniatoria bolognese tra seconda metà del XIII e inizi del XIV secolo, selezionati dal patrimonio collezionistico di assoluto pregio del Museo Civico Medievale di Bologna.

Richiamandosi al rapporto, intenso e fecondo, che Dante Alighieri ebbe in vita con la città di Bologna, le ragioni della mostra muovono dallo sguardo curioso e dalla attenta sensibilità critica che egli dovette rivolgere verso le arti figurative, di cui dimostrò di essere a conoscenza nei più importanti sviluppi coevi al suo tempo.

Come è noto Dante soggiornò a Bologna in più occasioni: una prima volta probabilmente intorno al 1286-87, quando forse frequentò, come “studente fuori corso”, l'Università. Più prolungato dovette essere invece il secondo soggiorno, che vide il poeta trattenersi in città per almeno due anni, dal 1304 al 1306. Dopo avere lasciato Verona, e poi Arezzo, Dante ricercava ora nella scrittura e nello studio il motivo del suo riscatto che l'avrebbe risollevato dall'ignominia dell'esilio, iniziato nel 1302. Ed è probabile che in queste circostanze avesse scelto proprio Bologna come possibile nuova meta, atta a garantirgli le necessarie risorse per vivere e anche per studiare e scrivere.

Una presenza che dovette consentirgli di entrare in contatto con alcuni di quei luoghi deputati alla produzione e alla vendita dei libri, dove probabilmente aveva avuto notizia dello stesso miniatore Oderisi da Gubbio di cui racconta l'incontro, tra i superbi, nell'XI canto del Purgatorio: «Oh!», diss'io lui, «non se’ tu Oderisi,/ l'onor d’Agobbio e l'onor di quell'arte/ ch'alluminar chiamata è in Parisi?»/ «Frate», diss'elli, «più ridon le carte/ che pennelleggia Franco Bolognese;/ l'onore è tutto or suo, e mio in parte.

La mostra - curata da Massimo Medica, responsabile Musei Civici d'Arte Antica di Bologna, nonché curatore della preziosa esposizione Le Arti al tempo dell'esilioallestita nella Chiesa di San Romualdo a Ravenna fino all'8 settembre 2021, secondo grande appuntamento del ciclo espositivo Dante. Gli occhi e la mente, promosso dal Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura e dal MAR Museo d'Arte della città di Ravenna in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi – presenta 14 codici miniati riconducibili alla produzione miniatoria bolognese tra seconda metà del XIII e inizi del XIV secolo, selezionati dal patrimonio collezionistico di assoluto pregio del Museo Civico Medievale di Bologna.

Richiamandosi al rapporto, intenso e fecondo, che Dante Alighieri ebbe in vita con la città di Bologna, le ragioni della mostra muovono dallo sguardo curioso e dalla attenta sensibilità critica che egli dovette rivolgere verso le arti figurative, di cui dimostrò di essere a conoscenza nei più importanti sviluppi coevi al suo tempo.

Come è noto Dante soggiornò a Bologna in più occasioni: una prima volta probabilmente intorno al 1286-87, quando forse frequentò, come “studente fuori corso”, l'Università. Più prolungato dovette essere invece il secondo soggiorno, che vide il poeta trattenersi in città per almeno due anni, dal 1304 al 1306. Dopo avere lasciato Verona, e poi Arezzo, Dante ricercava ora nella scrittura e nello studio il motivo del suo riscatto che l'avrebbe risollevato dall'ignominia dell'esilio, iniziato nel 1302. Ed è probabile che in queste circostanze avesse scelto proprio Bologna come possibile nuova meta, atta a garantirgli le necessarie risorse per vivere e anche per studiare e scrivere.

Una presenza che dovette consentirgli di entrare in contatto con alcuni di quei luoghi deputati alla produzione e alla vendita dei libri, dove probabilmente aveva avuto notizia dello stesso miniatore Oderisi da Gubbio di cui racconta l'incontro, tra i superbi, nell'XI canto del Purgatorio: «Oh!», diss'io lui, «non se’ tu Oderisi,/ l'onor d’Agobbio e l'onor di quell'arte/ ch'alluminar chiamata è in Parisi?»/ «Frate», diss'elli, «più ridon le carte/ che pennelleggia Franco Bolognese;/ l'onore è tutto or suo, e mio in parte.

Ed è in particolare in questo canto, spesso oggetto di riflessioni da parte degli storici dell'arte, a lasciar trapelare l'interesse del poeta per le discipline pittoriche e per l'arte della decorazione miniata del libro. Le terzine lasciano infatti intuire i rapporti del poeta con il mondo della produzione libraria ai più alti livelli, che non doveva limitarsi alla conoscenza personale dell'eugubino, come testimoniato dal riferimento all'enluminure parigina e all'altro miniatore Franco Bolognese, dimostrando come il sapere artistico di Dante fosse aggiornato, e non limitato solo alle figure più note di Cimabue e Giotto, ma anche edotto su un'arte più esclusiva ed elitaria come quella del minio.

Oderisi da Gubbio risulta in effetti documentato a Bologna tra gli anni sessanta e settanta del Duecento, il che induce a credere che egli avesse operato nell'ambito della miniatura locale del cosiddetto “primo stile” - una scuola tradizionale ancora legata allo stile bizantino - le cui caratteristiche ritornano, come documentano alcuni dei codici esposti, nella stesura rapida e corsiva, giocata su una gamma assai limitata di colori (ufficio del tempo, ms. 511; antifonario del tempo, ms. 513; lezionario, ms. 514; antifonario del tempo, ms. 515; antifonario del tempo, ms. 516; collettario, ms. 612).

A questa prima fase dovette seguire più tardi una diversa e più aggiornata corrente di stile capace di rinnovare, nel ricorso ad una sintassi figurativa legata ai modelli della tradizione bizantina, il carattere delle decorazione dei codici bolognesi in una direzione goticizzante.

Questa ulteriore corrente, definita “secondo stile”, ebbe come protagonista il cosiddetto Maestro della Bibbia di Gerona, nome che gli deriva da una sontuosissima Bibbia oggi conservata alla Biblioteca Capitolare di Gerona. Come risulta dai graduali da lui miniati per la chiesa di San Francesco (mss. 526,527) la sua attitudine a confrontarsi con i modelli più colti della cultura ellenistico-bizantina rivive nelle cadenzate euritmie che caratterizzano le varie figurazioni, ripensate si direbbe direttamente sugli esempi della miniatura di età paleologa, ma anche antecedenti collegabili alla rinascenza macedone. Il tutto interpretato con una verve ed una vitalità, anche cromatica, di sapore tutto occidentale, tale da presupporre un confronto anche con le coeve novità della pittura monumentale, ben documentate a Bologna negli anni del più antico soggiorno di Dante, dalla Maestà che Cimabue eseguì per la chiesa dei Servi.

Ed è forse a questo cambiamento che Dante allude nella Commedia quando dopo avere fatto riferimento ad Oderisi da Gubbio parla appunto dell'altro miniatore, il fantomatico Franco Bolognese “l'onor è or tutto suo, e mio in parte”, come del resto potrebbe lasciare intendere anche l'ambientazione del poema nell'anno 1300, quando sicuramente Oderisi era già defunto.

I riflessi di questo stile aulico si possono cogliere in buona parte dei codici miniati a Bologna tra la fine del Duecento e i primissimi anni del Trecento (graduale, ms.521; antifonario, ms.529, antifonario ms.532, matricola dei Merciai del 1303, ms.629) dove tuttavia appare crescente anche l'adesione ad un ritmo narrativo di stampo ormai gotico che in taluni casi sembra già presupporre la conoscenza di certi modelli giotteschi.

In occasione del primo giorno di apertura al pubblico, venerdì 28 maggio 2021 alle ore 17.00 il curatore Massimo Medica conduce una visita guidata.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno stesso, telefonando ai numeri 051 2193916 / 2193930.

Costo di partecipazione compreso nel biglietto di ingresso al museo.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.museibologna.it/arteantica

È inoltre previsto un calendario di quattro visite animate pomeridiane rivolte al pubblico adulto, a cura di “Senza Titolo” S.r.l., che saranno arricchite da letture tratte dalla Divina Commedia e dalle opere di studiosi e letterati di fama mondiale che si sono occupati di Dante e dell'arte del suo tempo:

venerdì 18 giugno h 17.00; venerdì 9 luglio h 17.00; venerdì 17 settembre h 17.00; venerdì 1 ottobre h 17.00.

Costo: € 6 a partecipante + biglietto museo, pagamento possibile tramite bonifico o Paypal.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno in cui è prevista la visita animata.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.senzatitolo.net.

Lo svolgimento delle attività è subordinato all'evolversi delle disposizioni governative in merito all'emergenza sanitaria in corso.

Oderisi da Gubbio risulta in effetti documentato a Bologna tra gli anni sessanta e settanta del Duecento, il che induce a credere che egli avesse operato nell'ambito della miniatura locale del cosiddetto “primo stile” - una scuola tradizionale ancora legata allo stile bizantino - le cui caratteristiche ritornano, come documentano alcuni dei codici esposti, nella stesura rapida e corsiva, giocata su una gamma assai limitata di colori (ufficio del tempo, ms. 511; antifonario del tempo, ms. 513; lezionario, ms. 514; antifonario del tempo, ms. 515; antifonario del tempo, ms. 516; collettario, ms. 612).

A questa prima fase dovette seguire più tardi una diversa e più aggiornata corrente di stile capace di rinnovare, nel ricorso ad una sintassi figurativa legata ai modelli della tradizione bizantina, il carattere delle decorazione dei codici bolognesi in una direzione goticizzante.

Questa ulteriore corrente, definita “secondo stile”, ebbe come protagonista il cosiddetto Maestro della Bibbia di Gerona, nome che gli deriva da una sontuosissima Bibbia oggi conservata alla Biblioteca Capitolare di Gerona. Come risulta dai graduali da lui miniati per la chiesa di San Francesco (mss. 526,527) la sua attitudine a confrontarsi con i modelli più colti della cultura ellenistico-bizantina rivive nelle cadenzate euritmie che caratterizzano le varie figurazioni, ripensate si direbbe direttamente sugli esempi della miniatura di età paleologa, ma anche antecedenti collegabili alla rinascenza macedone. Il tutto interpretato con una verve ed una vitalità, anche cromatica, di sapore tutto occidentale, tale da presupporre un confronto anche con le coeve novità della pittura monumentale, ben documentate a Bologna negli anni del più antico soggiorno di Dante, dalla Maestà che Cimabue eseguì per la chiesa dei Servi.

Ed è forse a questo cambiamento che Dante allude nella Commedia quando dopo avere fatto riferimento ad Oderisi da Gubbio parla appunto dell'altro miniatore, il fantomatico Franco Bolognese “l'onor è or tutto suo, e mio in parte”, come del resto potrebbe lasciare intendere anche l'ambientazione del poema nell'anno 1300, quando sicuramente Oderisi era già defunto.

I riflessi di questo stile aulico si possono cogliere in buona parte dei codici miniati a Bologna tra la fine del Duecento e i primissimi anni del Trecento (graduale, ms.521; antifonario, ms.529, antifonario ms.532, matricola dei Merciai del 1303, ms.629) dove tuttavia appare crescente anche l'adesione ad un ritmo narrativo di stampo ormai gotico che in taluni casi sembra già presupporre la conoscenza di certi modelli giotteschi.

In occasione del primo giorno di apertura al pubblico, venerdì 28 maggio 2021 alle ore 17.00 il curatore Massimo Medica conduce una visita guidata.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno stesso, telefonando ai numeri 051 2193916 / 2193930.

Costo di partecipazione compreso nel biglietto di ingresso al museo.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.museibologna.it/arteantica

È inoltre previsto un calendario di quattro visite animate pomeridiane rivolte al pubblico adulto, a cura di “Senza Titolo” S.r.l., che saranno arricchite da letture tratte dalla Divina Commedia e dalle opere di studiosi e letterati di fama mondiale che si sono occupati di Dante e dell'arte del suo tempo:

venerdì 18 giugno h 17.00; venerdì 9 luglio h 17.00; venerdì 17 settembre h 17.00; venerdì 1 ottobre h 17.00.

Costo: € 6 a partecipante + biglietto museo, pagamento possibile tramite bonifico o Paypal.

Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 del giorno in cui è prevista la visita animata.

Info, prenotazioni e modalità di pagamento: www.senzatitolo.net.

Lo svolgimento delle attività è subordinato all'evolversi delle disposizioni governative in merito all'emergenza sanitaria in corso.

domenica 7 febbraio 2021

Il Lapidario del Museo Civico Medievale di Bologna va sul web

|

Lapide della Società dei Fabbri, 1422. |

Dopo il focus tematico sulla memoria del secolare Governo Pontificio

nella città felsinea, ripercorso attraverso i 188 stemmi che decorano la

maestosa Sala Urbana di Palazzo d’Accursio, la collaborazione

scientifica con i Musei Civici d’Arte Antica nella valorizzazione del

patrimonio storico-artistico cittadino si rinnova con un approfondimento

monografico sulla raccolta di quarantuno epigrafi di epoca ed impiego

differenti, prevalentemente provenienti dall’area urbana bolognese,

costituitasi prevalentemente tra la fine del XIX e l’inizio del XX

secolo, nella fase storica post-risorgimentale in cui in Italia si

andava istituzionalizzando la forma del “museo civico” come nuova

componente del sistema museale italiano. L’esemplificazione ricca e

variegata documentata da questo corpus di reperti consente al pubblico

di avvicinarsi a temi di grande rilievo e interesse, come il rapporto

tra fenomeni grafici e spazio pubblico della città, con le relative

implicazioni sotto il profilo non solo formale ma anche simbolico e

ideologico, e l’evoluzione della scrittura e del lavoro che la produce

in ambito monumentale.

La collezione del Lapidario comprende materiali di natura eterogenea,

prevalentemente provenienti dall’area urbana bolognese, acquisiti in

seguito a ristrutturazioni di chiese e monumenti, scavi o demolizioni di

edifici e cinta murarie, donazioni. Il nucleo più rilevante si compone

di 41 manufatti lapidei tra epigrafi e cippi (31) e stemmi (10),

databili in un arco temporale compreso tra Alto Medioevo e XVII secolo,

che si connota in particolare per la ricorrenza di iscrizioni relative

alle professioni e alle attività di società e comunità organizzate,

soprattutto laiche.

A partire dai fondamentali studi di Bruno Breveglieri,

ex docente di Diplomatica all’Università “Carlo Bo” di Urbino e

curatore dell’attuale ordinamento espositivo del Lapidario del Museo

Civico Medievale, per ogni lapide è stata predisposta una scheda che

contiene informazioni sull’utilizzo originario, la destinazione e i

fruitori, oltre a una riproduzione fotografica. Le iscrizioni latine ed

ebraiche sono state trascritte e tradotte, ove necessario anche

commentate. In base a questi elementi distintivi, i manufatti sono stati

raggruppati in cinque categorie tematiche, riprodotte anche nello

scenario on line: Testimonianze altomedievali e gotiche, Epigrafi

sepolcrali, Stemmi, Epigrafi cinque e seicentesche, Le mura di Bologna.

|

| Lapide della Società degli Speziali (sec. XIV-XV) |

Anche per chi non sapeva leggere o i cui occhi non erano in grado di

distinguere i segni alfabetici, la consuetudine visiva maturata con la

parola iscritta attribuì alla scrittura monumentale una crescente

funzione didascalica di trasmissione di messaggi rivolti alla

collettività. Se dunque i nuovi spazi che la civiltà comunale dischiude

all’uso della scrittura, in primo luogo nei monumenti all’aperto, non

potevano non essere condizionati dagli atteggiamenti mentali degli

incisori e dei committenti, nelle epigrafi si trova depositata la

registrazione di eventi pubblici e privati, in vario grado memorabili.

Questi fogli di pietra ancora oggi ci parlano, come fonti uniche e

inusuali della vita quotidiana del tempo in cui furono incisi, per

raccontare la storia minima di figure comuni come ostiari, studenti,

fabbri, speziali, notai oppure la grande storia di abati e potenti

famiglie nobiliari come i Della Rovere di papa Giulio II, di cui si

conserva qui lo scudo araldico. Un patrimonio che adesso è più

facilmente raggiungibile grazie alla rete.

sabato 13 giugno 2020

Prorogata la mostra "Imago splendida" a Bologna

La mostra "Imago splendida. Capolavori di scultura lignea a Bologna dal Romanico al Duecento" organizzata dal 22 novembre 2019 al 6 settembre 2020 presso il Museo Civico Medievale, in

collaborazione con la Curia Arcivescovile di Bologna, l’Università di

Bologna e la Fondazione Giorgio Cini di Venezia è incentrata

sull’affascinante e poco studiata produzione scultorea a Bologna tra

XII e XIII secolo. L’esposizione, curata da Massimo Medica e da Luca

Mor, è l’occasione per presentare per la prima volta alcuni rarissimi

capolavori lignei della città, alcuni dei quali restaurati per

l’occasione.

Tali opere, principalmente grandi crocifissi, consentiranno di

fissare una nuova tappa verso la comprensione dei modelli di riferimento

nella Bologna di quel tempo. Qui, del resto, il Medioevo fu animato da

un fiorente clima multiculturale, favorito sia dalla posizione

strategica della città sulla Via Emilia, quindi tra gli Appennini e le

direttrici verso l’Oltralpe, sia per la nascita nel tardo XI secolo di

una celebre scuola giuridica.

Una realtà così cosmopolita garantì un impulso costante per i

contatti internazionali, l’indotto dei commerci, lo sviluppo urbano e,

non ultime, le commissioni artistiche, tra cui quelle di arredi

liturgici e tesori ecclesiastici destinati a soddisfare le crescenti

esigenze devozionali. Oggi però di questi manufatti rimane assai poco,

come documenta la scultura lignea medievale che, anche a causa della

deperibilità del materiale, a Bologna conta soltanto pochi esempi

secondo una tendenza che accomuna tutti i grandi centri italiani.

Ciò rende ancora più emblematico il valore delle testimonianze locali

superstiti che per lo più si caratterizzano di esempi monumentali di

elevata qualità esecutiva. Basti menzionare il superbo gruppo della

Crocifissione che campeggia nella Cattedrale di San Pietro (tra i più

antichi in Italia ancora completi delle figure dei Dolenti), del tutto

isolato nel panorama emiliano-padano ed esito credibile di una bottega

alpina itinerante specializzata nella lavorazione del legno che realizzò

l’opera entro 1184, anno di consacrazione della nuova chiesa avvenuta

alla presenza di papa Lucio III.

Le novità del Duecento trovano invece riscontro in un pregevole

gruppo di sculture stilisticamente omogenee che raffigurano il Christus

Triumphans, ormai pervase da un naturalismo gotico modulato in virtù

dell’iconografia più o meno arcaizzante. Si tratta del Crocifisso ancora

poco conosciuto della chiesa Santa Maria Maggiore, che oggi ritorna

all'antico splendore dopo l'importante restauro finanziato dal Comune di

Bologna; del Crocifisso nelle Collezioni Comunali d’Arte, riallestito

nel corso Trecento su una croce dipinta da Simone dei Crocifissi; nonché

del Crocifisso pervenuto alla raccolta d’arte della Fondazione Giorgio

Cini a Venezia.

L’identificazione di questa importante bottega e l’occasione di

esporre insieme le sue opere costituirà pertanto una circostanza

pressoché irripetibile, non solo per rendere noti i preziosi dati di

restauro e per cercare di approfondire il tema dello spazio liturgico a

Bologna tra il XII e XIII secolo (anche grazie all’esposizione di coeve

croci dipinte) , ma anche per misurare in dettaglio gli originalissimi

effetti locali della rinascenza gotica su un genere artistico così

particolare: stimolato in modo sinergico sia dalle novità d’Oltralpe,

mediate nel capoluogo emiliano attraverso la circolazione di “arti

minori” ( in mostra verranno esposti alcuni preziosi codici miniati ed

altri oggetti liturgici) ed eruditi stranieri, sia dall’influsso di

quelle toscane che proprio in città manifestarono episodi di primo piano

come la famosa Arca marmorea di San Domenico, realizzata per la chiesa

omonima da Nicola Pisano e aiuti (1264-1267).

Ubicazione:

Via Manzoni, 4, 40121 Bologna BO, Italia

lunedì 11 novembre 2019

Imago splendida. Capolavori di scultura lignea a Bologna dal Romanico al Duecento

Tali opere, principalmente grandi crocifissi, consentiranno di

fissare una nuova tappa verso la comprensione dei modelli di riferimento

nella Bologna di quel tempo. Qui, del resto, il Medioevo fu animato da

un fiorente clima multiculturale, favorito sia dalla posizione

strategica della città sulla Via Emilia, quindi tra gli Appennini e le

direttrici verso l’Oltralpe, sia per la nascita nel tardo XI secolo di

una celebre scuola giuridica.

Una realtà così cosmopolita garantì un impulso costante per i

contatti internazionali, l’indotto dei commerci, lo sviluppo urbano e,

non ultime, le commissioni artistiche, tra cui quelle di arredi

liturgici e tesori ecclesiastici destinati a soddisfare le crescenti

esigenze devozionali. Oggi però di questi manufatti rimane assai poco,

come documenta la scultura lignea medievale che, anche a causa della

deperibilità del materiale, a Bologna conta soltanto pochi esempi

secondo una tendenza che accomuna tutti i grandi centri italiani.

Ciò rende ancora più emblematico il valore delle testimonianze locali

superstiti che per lo più si caratterizzano di esempi monumentali di

elevata qualità esecutiva. Basti menzionare il superbo gruppo della

Crocifissione che campeggia nella Cattedrale di San Pietro (tra i più

antichi in Italia ancora completi delle figure dei Dolenti), del tutto

isolato nel panorama emiliano-padano ed esito credibile di una bottega

alpina itinerante specializzata nella lavorazione del legno che realizzò

l’opera entro 1184, anno di consacrazione della nuova chiesa avvenuta

alla presenza di papa Lucio III.

Le novità del Duecento trovano invece riscontro in un pregevole

gruppo di sculture stilisticamente omogenee che raffigurano il Christus

Triumphans, ormai pervase da un naturalismo gotico modulato in virtù

dell’iconografia più o meno arcaizzante. Si tratta del Crocifisso ancora

poco conosciuto della chiesa Santa Maria Maggiore, che oggi ritorna

all'antico splendore dopo l'importante restauro finanziato dal Comune di

Bologna; del Crocifisso nelle Collezioni Comunali d’Arte, riallestito

nel corso Trecento su una croce dipinta da Simone dei Crocifissi; nonché

del Crocifisso pervenuto alla raccolta d’arte della Fondazione Giorgio

Cini a Venezia.

L’identificazione di questa importante bottega e l’occasione di

esporre insieme le sue opere costituirà pertanto una circostanza

pressoché irripetibile, non solo per rendere noti i preziosi dati di

restauro e per cercare di approfondire il tema dello spazio liturgico a

Bologna tra il XII e XIII secolo (anche grazie all’esposizione di coeve

croci dipinte) , ma anche per misurare in dettaglio gli originalissimi

effetti locali della rinascenza gotica su un genere artistico così

particolare: stimolato in modo sinergico sia dalle novità d’Oltralpe,

mediate nel capoluogo emiliano attraverso la circolazione di “arti

minori” ( in mostra verranno esposti alcuni preziosi codici miniati ed

altri oggetti liturgici) ed eruditi stranieri, sia dall’influsso di

quelle toscane che proprio in città manifestarono episodi di primo piano

come la famosa Arca marmorea di San Domenico, realizzata per la chiesa

omonima da Nicola Pisano e aiuti (1264-1267).

Ubicazione:

Via Manzoni, 4, 40121 Bologna BO, Italia

venerdì 16 marzo 2018

Il Nettuno: architetto delle acque. Bologna, l’acqua per la città tra Medioevo e Rinascimento

In occasione della fine dei restauri alla fontana del Nettuno, Fondazione Carisbo e Genus Bononiae presentano la mostra "Il Nettuno: architetto delle acque. Bologna, l’acqua per la città tra Medioevo e Rinascimento", a cura di Francesco Ceccarelli ed Emanuela Ferretti.

In occasione della fine dei restauri alla fontana del Nettuno, Fondazione Carisbo e Genus Bononiae presentano la mostra "Il Nettuno: architetto delle acque. Bologna, l’acqua per la città tra Medioevo e Rinascimento", a cura di Francesco Ceccarelli ed Emanuela Ferretti.

La mostra rende omaggio alla Fontana del Nettuno uno dei simboli della città di Bologna, nonché uno tra i più noti e ammirati capolavori dell’arte rinascimentale.

Il progetto espositivo in Santa Maria della Vita, dal 16 marzo al 10 giugno 2018, illustra, attraverso l’esposizione di opere, documenti e materiali selezionati, la genesi progettuale e il sistema di canalizzazione sotterraneo realizzato con l’intento di portare l’acqua nel centro cittadino, partendo dal medioevo e dall’antichità romana fino ad arrivare agli interventi infrastrutturali rinascimentali.

L’itinerario parte dalla costruzione dell’acquedotto augusteo di Bononia e si sviluppa poi nel cantiere della città medievale, potenziato dal fitto reticolo di vie d’acqua derivate dai canali di Savena e di Reno, a loro volta regolati da chiuse monumentali a tutt’oggi pienamente funzionanti.

L’intreccio fra scienza, tecnologia e cultura delle acque rivela un paesaggio urbano ancora poco esplorato e senz’altro sorprendente: un modo di leggere la città e la sua architettura in una prospettiva storica. Per documentare le vicende medievali verrà esposta, tra gli altri la copia autentica della cosiddetta Secchia Rapita, normalmente contenuta nella torre della Ghirlandina, sottratta nel 1325 a un pozzo bolognese in seguito alla battaglia di Zappolino e che dopo settecento anni ritorna simbolicamente a Bologna grazie al prestito concesso dai Musei Civici di Modena, allo scopo di testimoniare l’importanza che l’acqua svolgeva nella vita quotidiana delle città del medioevo al punto da assurgere a prezioso trofeo di battaglia.

I pezzi selezionati per l’esposizione sono: statue, bozzetti, modelli, dipinti, disegni, incisioni e altro materiale grafico, libri, documenti archivistici provenienti da collezioni pubbliche e private, locali e nazionali. Per maggiori informazioni, prezzi, biglietti, iniziative collaterali clicca qui !

L’itinerario parte dalla costruzione dell’acquedotto augusteo di Bononia e si sviluppa poi nel cantiere della città medievale, potenziato dal fitto reticolo di vie d’acqua derivate dai canali di Savena e di Reno, a loro volta regolati da chiuse monumentali a tutt’oggi pienamente funzionanti.

L’intreccio fra scienza, tecnologia e cultura delle acque rivela un paesaggio urbano ancora poco esplorato e senz’altro sorprendente: un modo di leggere la città e la sua architettura in una prospettiva storica. Per documentare le vicende medievali verrà esposta, tra gli altri la copia autentica della cosiddetta Secchia Rapita, normalmente contenuta nella torre della Ghirlandina, sottratta nel 1325 a un pozzo bolognese in seguito alla battaglia di Zappolino e che dopo settecento anni ritorna simbolicamente a Bologna grazie al prestito concesso dai Musei Civici di Modena, allo scopo di testimoniare l’importanza che l’acqua svolgeva nella vita quotidiana delle città del medioevo al punto da assurgere a prezioso trofeo di battaglia.

I pezzi selezionati per l’esposizione sono: statue, bozzetti, modelli, dipinti, disegni, incisioni e altro materiale grafico, libri, documenti archivistici provenienti da collezioni pubbliche e private, locali e nazionali. Per maggiori informazioni, prezzi, biglietti, iniziative collaterali clicca qui !

Ubicazione:

Via Clavature, 8, 40124 Bologna BO, Italia

sabato 19 marzo 2016

La storia di Bologna tra arte e parole

La storia di Bologna rivive tra arte e parole. Sabato 19 marzo 2016 inaugurano le prime due mostre del progetto Concives 1116-2016,

il programma di eventi dedicato al nono centenario del Comune di

Bologna, promosso dall'amministrazione comunale, a cui partecipa anche

l'Università di Bologna.

Fino al 17 luglio 2016, al Museo Civico Medievale sarà possibile visitare la mostra "Bologna 1116. Dalla Rocca imperiale alla città del Comune", che si propone di illustrare alcuni aspetti sociali ed artistici della città agli esordi delle sue istituzioni politiche e culturali. Particolare rilievo viene dato alla città delle Quattro Croci e al castello imperiale che i Bolognesi distrussero nel 1115 all'indomani della morte di Matilde di Canossa. La ribellione dei Bolognesi fu ricomposta nel 1116 dall'imperatore Enrico V con un diploma che favorì indirettamente l'affermazione del Comune. Questo documento, che convenzionalmente è considerato l'origine del Comune di Bologna, viene esposto in mostra nell'originale rilegato nel celebre Registro Grosso. Completano l'esposizione significativi manufatti dei secoli XI, XII e XIII, tra cui sculture, armi, oreficerie, documenti e codici miniati.

Alla Biblioteca dell'Archiginnasio, invece, fino al 19 giugno 2016, è allestita "Dieci parole per Bologna. Nove secoli di vita comunale". Dieci parole per evocare in una mostra le tappe più importanti, secolo per secolo, della vita sociale, culturale, politica ed economica di Bologna, dal 1116 ad oggi, con l’obiettivo di leggere il passato alla luce delle problematiche del presente. Da autonomia nel XII secolo, a democrazia per il XX secolo, passando attraverso partecipazione, manifattura, sapere, innovazione, territorio, ragione, indipendenza; e per finire con la parola accessibilità, scelta per indicare le maggiori sfide che si trova di fronte il mondo contemporaneo. La mostra è a cura della Biblioteca dell'Archiginnasio in collaborazione con Archivio Storico del Comune di Bologna e Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.

Fino al 17 luglio 2016, al Museo Civico Medievale sarà possibile visitare la mostra "Bologna 1116. Dalla Rocca imperiale alla città del Comune", che si propone di illustrare alcuni aspetti sociali ed artistici della città agli esordi delle sue istituzioni politiche e culturali. Particolare rilievo viene dato alla città delle Quattro Croci e al castello imperiale che i Bolognesi distrussero nel 1115 all'indomani della morte di Matilde di Canossa. La ribellione dei Bolognesi fu ricomposta nel 1116 dall'imperatore Enrico V con un diploma che favorì indirettamente l'affermazione del Comune. Questo documento, che convenzionalmente è considerato l'origine del Comune di Bologna, viene esposto in mostra nell'originale rilegato nel celebre Registro Grosso. Completano l'esposizione significativi manufatti dei secoli XI, XII e XIII, tra cui sculture, armi, oreficerie, documenti e codici miniati.

Alla Biblioteca dell'Archiginnasio, invece, fino al 19 giugno 2016, è allestita "Dieci parole per Bologna. Nove secoli di vita comunale". Dieci parole per evocare in una mostra le tappe più importanti, secolo per secolo, della vita sociale, culturale, politica ed economica di Bologna, dal 1116 ad oggi, con l’obiettivo di leggere il passato alla luce delle problematiche del presente. Da autonomia nel XII secolo, a democrazia per il XX secolo, passando attraverso partecipazione, manifattura, sapere, innovazione, territorio, ragione, indipendenza; e per finire con la parola accessibilità, scelta per indicare le maggiori sfide che si trova di fronte il mondo contemporaneo. La mostra è a cura della Biblioteca dell'Archiginnasio in collaborazione con Archivio Storico del Comune di Bologna e Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.

Ubicazione:

Bologna, Italia

mercoledì 1 ottobre 2014

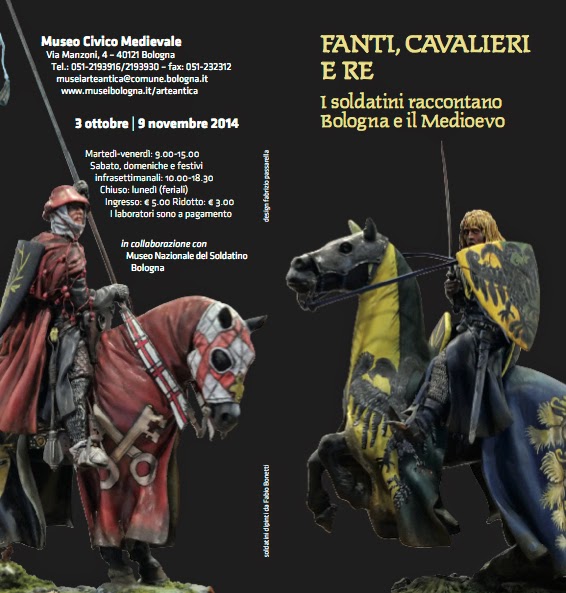

"Fanti, Cavalieri e Re" in mostra a Bologna

Fanti, Cavalieri e Re.

I soldatini raccontano Bologna e il Medioevo

Dal 3 ottobre al 9 novembre 2014 al Lapidario del Museo Civico Medievale di Bologna.

La mostra, realizzata dal Museo Nazionale del Soldatino e Figurino

storico di Bologna "Mario Massaccesi" in collaborazione con il Museo

Civico Medievale di Bologna, si pone l'obiettivo di ripercorrere la

storia di Bologna tra il XII e il XV secolo e di ricostruire quello che

contemporaneamente accadeva in Europa, attraverso i suoi personaggi più

rappresentativi come Taddeo Pepoli o Giovanni II Bentivoglio.

L'esposizione vuole fare rivivere la storia attraverso soldatini in

miniatura che riproducono fedelmente le araldiche e gli stendardi delle

famiglie nobili bolognesi, mostrando - attraverso ricostruzioni di scene

realizzate con grande dovizia di particolari - come si svolgeva la vita

nella Bologna Guelfa e in Italia nel periodo della battaglia della

Fossalta (1249), evento che vide i Bolognesi prevalere sulle truppe

dell'Imperatore Federico II di Svevia e decretò l'inizio del tramonto

del Sacro Romano Impero. Sono ricostruiti inoltre lo sviluppo di Bologna

e le vicende che stavano accadendo in quegli stessi anni nell'Europa

attraversata e martoriata dalla guerra dei Cent'anni, guerra che si

combatté per rivalità dinastiche e per supremazie territoriali. Sono

inoltre esposti oltre duecento soldatini in miniatura, tra cui alcuni

appositamente realizzati per l'occasione, costruiti e dipinti anche da

campioni del mondo del settore, insieme ad altri provenienti da varie

collezioni private italiane ed estere. È con questo spirito che si vuole

regalare alla città una mostra unica ed esclusiva nel suo genere, per

cercare di fare rivivere a tutti coloro che la visiteranno i colori e le

vestigia di quegli anni.

La mostra è accompagnata da un ricco calendario di laboratori e visite guidate.

Inaugurazione venerdì 3 ottobre 2014 alle ore 17,30.

Ubicazione:

Via Manzoni, 4, 40121 Bologna, Italia

Iscriviti a:

Post (Atom)