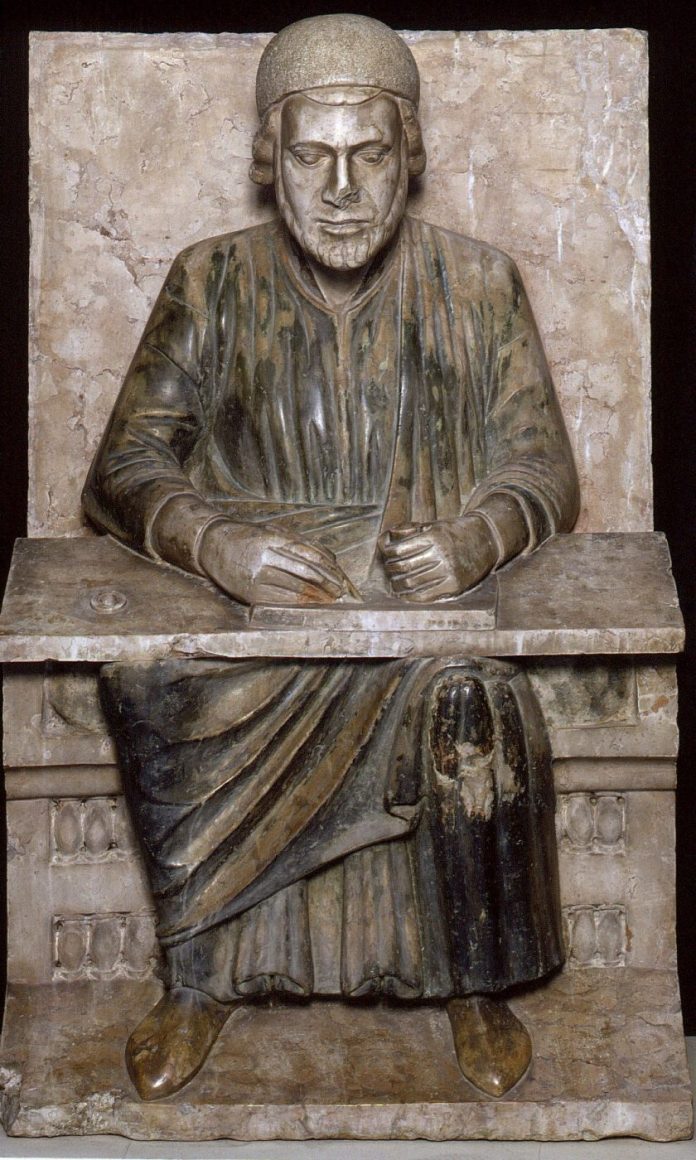

Da sabato 18 novembre 2023 a domenica17 marzo 2024 il Museo Civico Medievale di Bologna dedica una mostra a Lippo di Dalmasio, artista attivo a cavallo tra Trecento e Quattrocento fra Bologna e la Toscana.

Attraverso dipinti, sculture e manoscritti miniati la mostra ricostruisce l'attività del pittore dalla formazione in terra toscana alle commissioni più prestigiose nella Bologna di fine Trecento.

Nonostante l'immagine stereotipata di pittore devoto di Madonne col Bambino, dovuta alla narrazione della Controriforma, l'arte di Lippo di Dalmasio è variegata: l'artista è attivo nel cantiere di San Petronio, realizza importanti opere pubbliche, riveste incarichi prestigiosi. La mostra è a cura di Massimo Medica e Fabio Massaccesi.

Inaugurazione venerdì 17 novembre 2023 alle 17.30.

Attraverso dipinti, sculture e manoscritti miniati la mostra ricostruisce l'attività del pittore dalla formazione in terra toscana alle commissioni più prestigiose nella Bologna di fine Trecento.

Nonostante l'immagine stereotipata di pittore devoto di Madonne col Bambino, dovuta alla narrazione della Controriforma, l'arte di Lippo di Dalmasio è variegata: l'artista è attivo nel cantiere di San Petronio, realizza importanti opere pubbliche, riveste incarichi prestigiosi. La mostra è a cura di Massimo Medica e Fabio Massaccesi.

Inaugurazione venerdì 17 novembre 2023 alle 17.30.

Per maggiori informazini clicca qui !