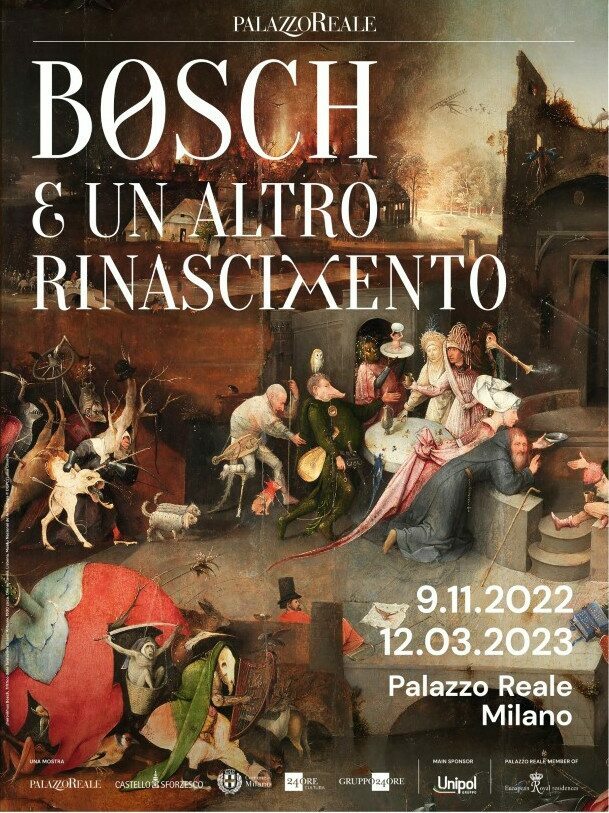

Jheronimus Bosch (1453 – 1516) è noto in tutto il mondo per il suo linguaggio fatto di visioni oniriche e mondi curiosi, incendi, creature mostruose e figure fantastiche. Dal 9 novembre 2022 al 12 marzo 2023 in mostra a Palazzo Reale di Milano. Milano per la prima volta, sotto la direzione artistica di Palazzo Reale e Castello Sforzesco, rende omaggio al grande genio

fiammingo e alla sua fortuna nell’Europa meridionale con un progetto

espositivo inedito che presenta una tesi affascinante: Bosch, secondo i

curatori, rappresenta l’emblema di un Rinascimento ‘alternativo’,

lontano dal Rinascimento governato dal mito della classicità, ed è la

prova dell’esistenza di una pluralità di Rinascimenti, con centri

artistici diffusi in tutta Europa. I curatori della mostra sono tre: Bernard Aikema, già professore di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Verona, Fernando Checa Cremades, professore di Storia dell’Arte all’Università Complutense di Madrid e già direttore del Museo del Prado e Claudio Salsi,

direttore Castello Sforzesco, Musei Archeologici e Musei Storici e

docente di storia dell’incisione presso l’Università Cattolica di

Milano.

In questo ricchissimo corpus spiccano alcuni dei più celebri capolavori di Bosch e opere derivate da soggetti del Maestro - mai presentate insieme prima d’ora in un’unica mostra.

Bosch è infatti autore di pochissime opere

universalmente a lui attribuite e conservate nei musei di tutto il

mondo. Proprio perché così rari e preziosi, difficilmente i capolavori

di questo artista lasciano i musei cui appartengono, e ancora più

raramente si ha la possibilità di vederli riuniti in un’unica

esposizione.

Proprio per la fragilità e la peculiarità dello stato di conservazione, alcune opere dovranno rientrare nelle loro sedi museali prima della chiusura della mostra. Si tratta delle due opere del Museo Lázaro Galdiano di Madrid

(Meditazioni di san Giovanni Battista e La Visione di Tundalo) che

potranno essere visitate dal pubblico fino al 12 febbraio e delle due opere prestate dalle Gallerie degli Uffizi (l’arazzo Assalto a un elefante turrito e Scena con elefante) che rimarranno in mostra fino al 29 gennaio.

L’esposizione di Palazzo Reale non è una monografica convenzionale, ma mette in dialogo capolavori tradizionalmente attribuiti al Maestro con importanti opere di altri maestri fiamminghi, italiani e spagnoli,

in un confronto che ha l’intento di spiegare al visitatore quanto

l’‘altro’ Rinascimento - non solo italiano e non solo boschiano - negli

anni coevi o immediatamente successivi influenzerà grandi artisti come

Tiziano, Raffaello, Gerolamo Savoldo, Dosso Dossi, El Greco e molti

altri.

Grazie alla collaborazione tra istituzioni

italiane, in particolare dell’Ambasciata d’Italia in Portogallo, ma

anche dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona con il Museu Nacional de Arte Antiga, a Palazzo Reale sarà possibile ammirare il monumentale Trittico delle Tentazioni di Sant’Antonio, opera che ha lasciato il Portogallo solo un paio di volte nel corso del Novecento e giunge ora in Italia per la prima volta.

Altro importante prestito, frutto di uno scambio con la città di Bruges, è l’opera monumentale del Maestro, proveniente dal Groeningemuseum di Bruges, il Trittico del Giudizio Finale,

che originariamente faceva parte della collezione del cardinale

veneziano Marino Grimani. Fondamentali per il progetto espositivo il prestito del Museo del Prado dell’opera di Bosch, Le tentazioni di Sant’Antonio, e i capolavori del Museo Lázaro Galdiano, che ha concesso la preziosa tavola del Maestro San Giovanni Battista.

E ancora, sempre di Bosch, il Trittico degli Eremiti delle Gallerie dell’Academia di Venezia,

proveniente dalla collezione del cardinale Domenico Grimani,

collezionista fra i più importanti del suo tempo e tra i pochissimi

proprietari delle opere di Bosch in Italia.

La fama di Bosch non iniziò nelle Fiandre, dove l’artista era nato, ma in Europa meridionale. Il ‘fenomeno Bosch’ ebbe infatti origine nel mondo mediterraneo, precisamente nella Spagna e nell’Italia del Cinquecento.

Sarà proprio in Italia che il linguaggio fantastico e onirico di Bosch e

dei suoi seguaci, protagonisti di un ‘altro Rinascimento’, troveranno

il terreno più fertile e maturo per crescere e diventare modello

figurativo e culturale per quel tempo e per molte delle generazioni di

artisti successive, anche a distanza di secoli.

In particolare, viene proposto il raffronto

tra i quattro arazzi boschiani dell’Escorial e il cartone

dell’Elefante, proveniente dalle collezioni delle Gallerie degli

Uffizi, modello per il quinto arazzo oggi perduto.

La ‘moda’ delle immagini ‘alla Bosch’, affermatasi

in Spagna e in Italia e successivamente nel resto d’Europa, si

rifletteva in una serie di spettacolari opere d’arte realizzate in

molteplici tecniche e di varie provenienze. In particolare le stampe che diffondevano il linguaggio boschiano, tra cui emerge l’opera di Pieter Bruegel il Vecchio (il

più importante seguace di Bosch) presente in mostra con una decina di

incisioni derivate da sue composizioni. Le incisioni contribuirono in

maniera decisiva alla diffusione del gusto per le immagini di incendi

notturni, scene di stregoneria, visioni oniriche e magiche. Lo

confermano opere come lo Stregozzo di Marcantonio Raimondi o Agostino

Veneziano, il Mostro marino di Albrecht Dürer e il capolavoro letterario

- editoriale di Aldo Manuzio, la Hypnerotomachia Poliphili di Francesco

Colonna e anche l’Allegoria della vita umana di Giorgio Ghisi.

La proliferazione di oggetti rari, bizzarri e preziosi che caratterizza la moda delle collezioni eclettiche tipiche del gusto internazionale cinquecentesco viene evocata nell’ultima sala, allestita come una originale Wunderkammer, grazie alla collaborazione del Museo di Storia Naturale di Milano e delle Raccolte del Castello Sforzesco. La presenza studiata e calcolata di una trentina di oggetti da ‘camera delle meraviglie’ riporta

a un confronto immediato e diretto con la rappresentazione caotica e

irrealistica di uno dei capolavori più impegnativi di Bosch: Il giardino

delle delizie, presente in mostra nella doppia versione di un dipinto

coevo e di un arazzo. Particolarmente famose erano le Wunderkammern

degli ultimi sovrani Asburgo e in particolare di Rodolfo II d’Asburgo,

il cui ritratto, il famoso Vertumno dipinto dall’artista milanese Arcimboldo

(un eccezionale prestito del Castello di Skokloster, Svezia), è

presente in mostra all’interno della wunderkammer riprodotta e

rappresenta in pieno l’eclettismo tipico di questo gusto

collezionistico.

Alla fine del percorso un’opera audiovisiva di Karmachina, Tríptiko. A vision inspired by Hieronymus Bosch, con musiche di Fernweh,

mette in scena un viaggio attraverso il mondo onirico del pittore

fiammingo. Il titolo richiama il formato dell’opera principale da cui

trae origine lo spettacolo, il Trittico del Giardino delle Delizie

_08.jpg/1024px-Masolino_da_panicale%2C_cristo_in_piet%C3%A0%2C_1424_(empoli%2C_museo_della_collegiata)_08.jpg)